第41節に味の素スタジアムでカマタマーレ讃岐@東京ヴェルディを観た流れで、最終節が東京クラシックを知り、野津田へ行きました。

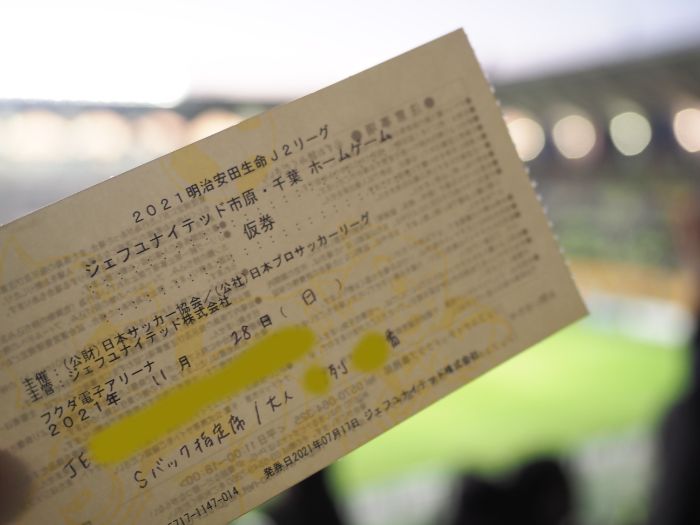

シーズンシートを持っているので、フクアリという選択肢もありました。

来場者ポイントを貯めたのでグッズとかもらえたんですが、『特別な事情』により欠席しました。

町田ゼルビアは優勝、東京ヴェルディはプレーオフがかかった大一番は、『特別な事情』です。

J2を知る人はもちろん。J1で降格圏に沈むクラブからも注目を集めたカードでした。

スタジアムで観る限りは、ゼルビアとヴェルディのサポーターで埋まり、他のクラブの話題を聞くこともなかったです。

鶴川駅に降りた所から、大一番という盛り上がりがあり、自分のゼルビア観戦史上で最高の雰囲気でした。

ゼルビアにしろ、ヴェルディにしろ、大枠の情報は持っていましたが、どんな特徴があり、何を狙っているのか?を知らずに、観戦しました。

ゼルビアは自分たちのスタイルをやり続け、ヴェルディは相手を研究してスタイルを変えるというイメージを持っていました。

ある程度は、そのイメージ通りの90分になった印象です。

結果的には、ゼルビアは『あと1点』獲れていれば優勝、ヴェルディは『あと1点』を守ったからプレーオフ進出でした。

30年先?50年先?も、この日の『あと1点』が記憶に残るほどの試合でした。

基本のフォーメーション

ゼルビアはフラットな1-4-4-2、ヴェルディは1-3-4-3でスタートしました。

ヴェルディは、前節から並びを変えていることに楽しさがありました。

毎試合ヴェルディから来るメールのスタメン情報だけでも、1-3-4-3の選択肢を持っていることは知っていました。

ヴェルディはボールを持つと、1-3-2-5の形になるのは、前節と同様だと思います。

ゼルビアもボールを持って敵陣を押し込むと、1-2-3-5のような形になりました。

2試合のヴェルディ戦で色々なサッカーが観られてお得でした。

青をゼルビア、赤をヴェルディとして、両チームの並びを重ねます

青のゼルビアから見ると、センターバックの所で2対1で+1、前線が2対3で-1でした。

ヴェルディは3トップなのか?1トップ+2シャドーなのか?分かりませんが、ウィング(シャドー)を捕まえられるか?が鍵だと思っていました。

ゼルビアは素早いスライドと1対1の強さがあって、上手く守っていました。

両チームとも3人の選手交代をしても、基本の形はスタートから変わらなかった印象です。

その形の中で駆け引きがあり、とても面白かったです。

ヴェルディボールの時に狙っていたこと

前半はシンプルに裏を使っていました。

ビルドアップに使いたい時間・スペースをゼルビアに奪われた感もありますし、裏を使った方がゴールの確率が上がると考えていた感もあります。

後半に入り、ボランチの井上潮音がサイドで受けることで、ゼルビアのスライドが1つズレることを狙っていたと思います。

左でスライドが1つズレると、右にサイドチェンジした時に時間とスペースができました。

ゴールシーンが左サイドからのサイドチェンジの流れだったのは狙い通りだったのかもしれません。

過去に観た試合も、この日も、ゼルビアの守備ブロックは、横幅が狭い特徴があります。

1人1人の横の間隔を(縦の間隔も)狭くすることで、強固なブロックを作ります。

対戦相手はサイドチェンジで打開を図りますが、ゼルビアは素早いスライドで対抗します。

サイドチェンジvs横のスライドが、ゼルビア戦のポイントだと思っています。

ヴェルディはボールを持つと、1-3-2-5のような形でした。

いわゆるミシャ式の5トップに近い狙いを持っていました。

1-4-4-2でブロックを組むゼルビアは、ピッチの横幅を4分割しています。

ヴェルディが最前線に5人置けば、数的優位で1人1人がギャップに立つことになります。

5人置くことで、サイドチェンジの脅威が強くなり、ゼルビアが築く守備ブロックの横幅を広げたいと考えたのかな?と思います。

ヴェルディの1-3-2-5対ゼルビアの1-4-4-2で、両チームの並びを重ねます。

青のゼルビアから見ると、最終ラインで4対5で-1、前線が2対3で-1、両サイドハーフが余って+2です。

サイドハーフをどう見るか?微妙ですが、大枠で考えると、前は6対5、後ろが4対5です。

ヴェルディがボールを持つと、ゼルビアのボランチが前に出て、ビルドアップの時間とスペースを埋めようとします。

ヴェルディにとって数的不利、且つゼルビアのプレスがキツイ。

そこで無理しなかったのが前半のヴェルディでした。

無理にパスを繋ごうとして、奪われて即失点(=昇格レース脱落)を避けた感じです。

ヴェルディの前線が裏を狙って、シンプルに使う。

裏で勝負すれば、カウンターを受ける回数は減りますし、『何か』を起こせる選手を前線に置いた気がします。

前半は『何か』が起きませんでした。

1対1でゼルビアの選手が上回っていたこと、裏へのボールのセカンドが全部ゼルビアに出たことが原因です。

ゼルビアのボランチがスゴかったのは、前へプレスに出ているのに、ロングボールが出ると素早く帰陣することでした。

ゼルビアから見ると、前は6対5、後ろが4対5です。

しかしロングボールが出て、セカンドを拾うタイミングまでにボランチが帰陣します。

前が4対5、後ろが6対5です。

ヴェルディからすると、ビルドアップしようとしても数的不利、裏を使ってセカンド勝負しようとしても数的不利でした。

何より『目の前の1対1で負けない』ことです。

どんなに良い戦術を考えた所で、11対11は変えられません。

絶対に1対1は起こります。

その1対1で責任を持って負けない。

クラブワールドカップで南米やヨーロッパのクラブを観ていると、よく分かります。

選手からも、ベンチからも、サポーターからも、『絶対に負けたらダメ』という空気が出ます。

同じ空気を、ゼルビアの選手から感じました。

ゼルビアの守備スゴイな…という感想しかない前半45分でした。

後半は様相が変わりました。

ロティーナ監督の指示なのか?選手の判断なのか?分かりませんが、ビルドアップのやり方を変えたように観えました。

前半は、3バック+ダブルボランチが左右対称でした。

後半は、ボランチの井上潮音が左サイドに出て、ボールを受けました。

この動きが効いたと思います。

少し誇張して紹介します。

赤のヴェルディがボールを持ち、センターバックの2番の選手にボールが入ったとします。

青のゼルビアがやりたいのは、トップの選手(11番)がプレスして、サイドハーフ(9番)はヴェルディのウイングバック(5番)を見ることです。

サイドハーフをすぐに帰陣させるのではなく、ウイングバックへのパスしかないようにコースを切っていました。

ヴェルディの出し手の所で奪えるのであれば、前に出て加勢する。パスが出てから戻る。というルールだと思います。

ヴェルディの5トップに対して、狙った後追いでサイドハーフが帰れるなら、最終ラインに5人揃います。

後半になって、ボランチの1人(6番)がサイドに出るとします。

ゼルビアの中で、『誰が見るの?』となればサイドハーフが上がるしかないです。

そうなると、ヴェルディの5トップに対して、ゼルビアの最終ラインは1つ左にズレる必要があります。

誇張して書けば、ヴェルディ5人対ゼルビア4人になります。

『スライドのズレ』と『逆サイドに1人余っている』ことがゼルビアを苦しめた印象です。

ヴェルディから見ると、左サイドでズレを作って、右へサイドチェンジすると、ゼルビアの対応が前半より1つ遅れる感覚だったはずです。

結果的には、左サイドからサイドチェンジして、『余っているウイングバック』から裏へボールを送ってゴールを奪いました。

左サイドからサイドチェンジした時に、ゼルビアの最終ラインは1つズレを戻さないといけません。

スタンドで観ている感覚では、マークを受け渡す所で、ヴェルディのトップが絶妙な動きでフリーになった感じです。

ゼルビアからすると、前半キックオフからスロットル全開でプレーしたので、ガス欠だった感もあります。

前半から『ものスゴイ』強度でプレーしていれば、もっと早く守備の綻びが出ると思っていました。

優勝が目の前にあったからか?大観衆のサポートがあったからか?分かりませんが、90分走り続けたのはスゴイです。

1失点で終わっていることが、2018年シーズンのゼルビアの強さです。

ただその『1点』が大き過ぎました。

ヴェルディボールの時の駆け引きを観ているだけでも十分過ぎるほど楽しめました。

ゼルビアボールの時に狙っていたこと

ゼルビアの『やり切る』意思が強かったです。

ゼルビアボールになると、サイドハーフとボランチに入った平戸が2トップに近い位置を取りました。

サイドバックは、もう1人のボランチ井上裕大の高さまで上がり、1-2-3-5に近い形でした。

対するヴェルディはウイングバックとウイングが1列下りて、1-5-4-1でした。

また青をゼルビア、赤をヴェルディとして、両チームの並びを重ねます。

青のゼルビアから見ると、センターバックの所で2対1で+1、ボランチが余って+1、ヴェルディのボランチが余って-2です。

ゼルビアはサイドへボールを運んでから、ヴェルディの最終ラインの裏を使っていました。

ボールホルダーが蹴れるタイミングで必ず誰かが裏へ走ります。

次のタイミングになると、別の選手が裏へ走ります。

それもダメなら、その次のタイミングでまたまた別の選手が裏へ走ります。

ボールホルダーは多少無理でも出す。裏で勝負させる。ルールだったと思います。

裏でもらえれば最高、ダメでもセカンドを皆で拾うパターンに持ち込みました。

文章だとシンプルですが、ピッチでやるのは難しいと思います。

なんせ裏へはダッシュ、セカンドも全開ですから…

裏を使って、セカンドを拾って、シュートまでやり切る。ボールを奪われたらプレーを切って攻撃をやり切る。ことが特長だと感じました。

前に5人かけることは、後ろを5人で守ることです。

カウンターを受けると、広いスペースがあって失点につながります。

そうならないようにプレーをやり切って、守備に戻っていました。

全体の舵取りをしていたボランチの井上裕大のバランス感覚がスゴイですし、全選手がプレーをやり切ることがゼルビアの強さだと思います。

また裏を狙う選手も、ヴェルディの最終ラインにいる5人に対して、ちょうど間を抜けてくるのが怖いです。

トップとサイドハーフ、ボランチの5人が近い位置を取り、代わる代わる裏へ入ることで『カオス』を作る狙いに観えました。

裏へボールが出た時に、誰が対応するのか?一瞬でも迷ったら、ゴール前まで運べる怖さがありました。

結果的には、セットプレー崩れでしたが、ゴール前に人をかけることが得点になりました。

あの時『ゴール前に何人いた?』と笑えるくらい人をかけていました。

得点がないと優勝できない状況でしたし、セットプレーでしたが、あれだけのプレーはできないです。

後々で考えると、5人が近い位置にいて、そこへボールを入れれば、相手ボールになった時に『誰か』がすぐにプレスに入れます。

そこで奪い返したい。最悪ボールを出してプレーをやり切る。ことができます。

ここまで用意されたような気がします。

Jリーグでは特殊なサッカーだと思います。(海外事情は知りません)

ヴェルディは1つ1つ慎重に守っていました。

特別なことはせずに、裏へのボールへ責任を持って競って、周りがセカンドを拾っていました。

『全員がしっかり対応する』ことは難しいですが、それができるのがヴェルディの特長だと思います。

カマタマーレ讃岐戦でも感じました『したたかさ』がありました。

試合の感想

ライセンスの問題もあり、J1のクラブも巻き込んだ大一番でした。

何度も野津田に行きましたが、過去イチの観衆、盛り上がりでした。

限られた資金、設備だと聞いています。

選手とベンチの頑張り、クラブとサポーターの温かさを感じました。

バス待ちの雰囲気は最高でした。

純粋にスゴかったです。ゼルビアかっこよかったです。

ヴェルディも崩れないで修正する、戦い切ることでプレーオフ圏内に滑り込みました。

メインスタンドのヴェルディ側に座っていたので、ヴェルディサポーターの声援の方が大きかったです。

みんなで勝ち取ったプレーオフ出場権だと思います。

戦術を観ていても、1つ1つのプレーを観ていても楽しかったです。

ピッチ外を観ていても、勉強になりました。

『俺がやらなきゃ誰がやるの?』という言葉が浮かびました。

セットプレー崩れとは言え、ゴール前に人をかけるゼルビアの良さが出て、1点入りました。

90分の間には、他にもチャンスが来ました。

その『1点』を守れたヴェルディ、『1点』を獲れなかったゼルビアで運命を分けました。

ゼルビアは30年、ヴェルディは50年の歴史があるそうです。

あと30年、50年経った時に、『あの1点』と語り継がれる試合になりました。

ゼルビアサポーターの間では、間違いなく記憶に残ります。

それがクラブの歴史や重み、財産だと思います。

30年先、50年先に『あの時ワシは野津田におったんじゃ』というお爺さんになれる試合でした。

(50年先は生きてないと思いますが…)

yas-miki

町田市立陸上競技場、味の素スタジアムの紹介記事もあります