スタジアムでサッカー観戦をする場合「いつ(何分前に)スタジアムに着くのがいいのか?」という疑問があります。

スタジアム観戦初心者の方であれば、心配になることだと思います。

結論は、一般開場時間であるキックオフ2時間前に来れば間違いが少ないです。

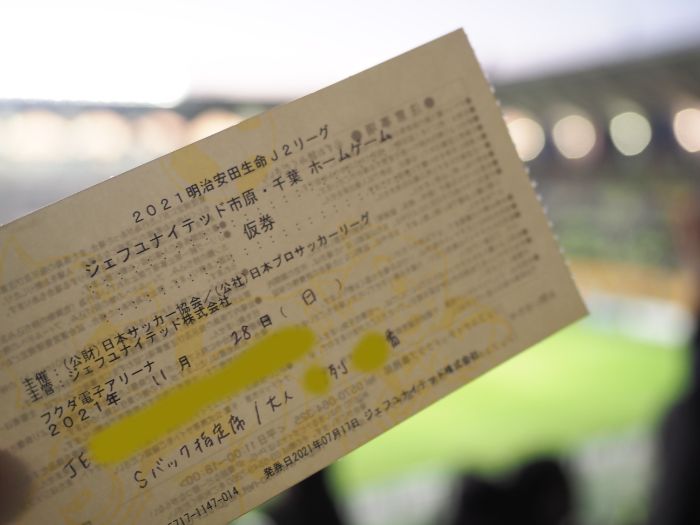

たまにチケットの席種と天候、試合へのモチベーションで、早くも遅くもなります。

ただキックオフ2時間前という目安でいいかと思います。

主催するクラブや試合によりますが、多くクラブは、一般開場時間をキックオフ2時間前に設定しています。

キックオフ2時間前にスタジアムに到着していれば、選手のウォーミングアップやサポーターの応援で試合への気分を高めつつ、スタジアムグルメで食事を楽しむことができます。

しかし自分の座席が確定していない自由席の場合は、注意が必要です。

ここからキックオフ2時間前までにスタジアムに来ることをオススメする理由を紹介します。

Contents

スタジアム到着時間をキックオフまでの時間の逆算で考えます

一般開場時間がキックオフ2時間前で、一般的な試合日の流れを紹介します。

-

- キックオフ10分前:スタジアムDJによる選手紹介

-

- キックオフ35分前:フィールドプレーヤーのウォーミングアップ開始

-

- キックオフ45分前:ゴールキーパーのウォーミングアップ開始

-

- キックオフ2時間前:一般開場

-

- キックオフ2時間半前:シーズンシート先行入場

クラブによって違いはありますが、おおよその流れは同じです。

ピッチ上に選手が登場するのは、キックオフ45分前くらいから始まるゴールキーパーウォーミングアップからです。

この試合日の流れを参考に、「どこから観たいのか?」で決めると自分に合った時間になります。

キックオフ10分前:スタジアムDJによる選手紹介

各クラブが趣向を凝らした演出をしています。

ガンバ大阪や湘南ベルマーレのように『コール&レスポンス』というサポーター参加型の演出は、一体感が上がります。

他のクラブでもお決まりのパターンがありますので、選手紹介はどこのスタジアムでも楽しめます。

キックオフ35分前:フィールドプレーヤーのウォーミングアップ開始

ウォーミングアップでもクラブ(というより監督)によって、メニューが違います。

スタートの10人とサブの選手を分けるのか?一緒にアップするのか?

ショートダッシュのようなアジリティーのメニューを最初にするのか?最後にするのか?

鳥かごやロンドと呼ばれるボール回しの練習でも、人数は?設定したフィールドの大きさは?ルールは?

シュート練習でも、壁パスからのシュートか?クロスからのシュートか?縦パスを受けてからのシュートか?

ウォーミングアップで特徴があるポイントは、試合での戦術的な意図を表していることが多いです。

「あ~、このプレーを狙ったウォーミングアップだったんだ」と気づきます。

試合中の戦術を計る意味でも、サッカーの勉強の意味でも、貴重な時間になります。

キックオフ45分前:ゴールキーパーのウォーミングアップ開始

フィールドプレーヤーのウォーミングアップと同じく、クラブの色が出ます。

自分はゴールキーパーをやったことがないので、メニューの狙いを理解できません。

それでもキック練習の距離やコーチが打つシュートの場所が違っていて面白いです。

ゴールキーパーのウォーミングアップから自席で観ていると、より一層、試合へのテンションを上げて、試合の内容を楽しめます。

キックオフ1時間前までに

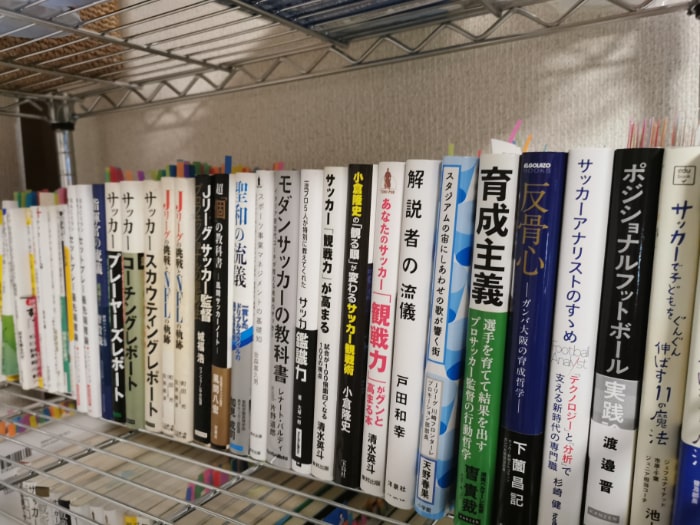

それは、”スタジアム観戦に付加価値をつける”ことだ。メインディッシュは試合であることは間違いない。ただ、料理と試合が大きく違うのは、メインディッシュが、”すごく美味しくなるときもあれば、もう二度と食べたくないと思うこともある”ということだ。(~中略~)リーグのほとんどのクラブが勝ったり負けたりであり、下位のクラブは”美味しくない”メインディッシュをお客様に提供し続けなければならない。

僕がバナナを売って算数ドリルとつくるワケ

この言葉が表すように、近年Jリーグでは、各クラブが『スタジアムグルメ』や『イベント』に力を入れています。

スタジアムグルメやイベントを楽しむ時間が、キックオフ1時間前までと考えています。

イベントは開始時間が決まっています。

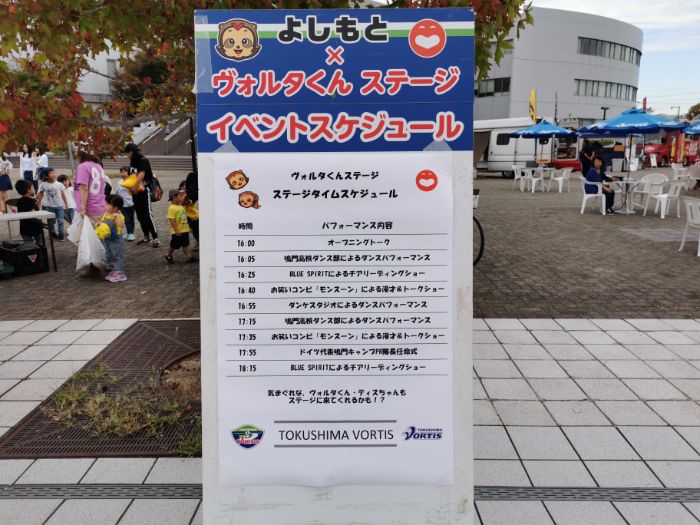

一例として、ポカリスエットスタジアムで開催されたツエーゲン金沢@徳島ヴォルティス戦の看板です。

この試合は19時キックオフでした。(残念ながら試合は観ていませんが…)

最後のイベントが18:15~なので、ほとんどのイベントはキックオフ1時間前までに終わります。

また観客が多い試合では、それぞれのキッチンカーや屋台に長い列ができます。

有名なスタジアムグルメを確実に楽しむのであれば、20~30分くらい並ぶと考えた方がいいです。

チケットの席種が、自由席(=ゾーン指定席)であれば、自席の確保もしないといけません。

自分はスタジアムを散歩するのが好きなので、持っているチケットで行ける範囲を散歩しています。

両クラブのゴール裏へ行って、サポーターの空気を感じるのも楽しいです。

当日のホームクラブ独自のイベントや取り組みがあって発見が多いので、オススメです。

ピッチ以外のサッカー観戦を楽しもうとすると、キックオフ2時間前にスタジアム到着がいいと思います。

スタジアム到着時間を変える条件

キックオフ2時間前のスタジアム到着を紹介しました。

しかしスタジアム到着時間を早く(または遅く)した方がいい場合もあります。

お客さんが多く来場する試合で、持っているチケットが自由席の場合です。

その理由と条件を紹介します。

チケットの席種

Jリーグの試合のチケットは、大きく『指定席』と『自由席』という2つの席種に分かれます。

自由席は、『ゾーン指定席』と言われることもあります。

2つの席種の違いは、新幹線などの交通機関を同じです。

指定席は、自分の座る座席が用意されています。(チケットに座席番号が記載されています)

自由席は、指定された範囲内の座席なら、どこに座ってもいいです。逆に言うと、自分の座席が用意されていないです。

そのため自由席のチケットを持っている場合、自分の席は自分で確保する必要があります。

少しでもいい席で観たいのなら、スタジアム到着時間を早めて入場しなければいけません。

自由席は自席を確保できないリスクがあります

自由席の場合、自席の確保が必要だと紹介しました。

普通は、自由席の数以上にチケットを売っている可能性は低いです。(飛行機のように座席以上に売っている可能性はありますが…)

つまり自由席のチケットが完売していても、自分の座席は、どこかに空いているはずです。

しかし現実には、座れない場合もあります。

仮に自由席完売の試合を4人で観戦するとします。

キックオフ直前にスタジアムに到着して、4席がまとまって空いていることは稀です。

『バラバラ』に4席空いている場合の方が圧倒的に多いです。

サッカー観戦に来る人もパーソナルスペースを確保したいので、1~2席空けて座ります。

すると1~2席ずつ空いていくのです。

1人や2人で観戦に来ていると、ちょうど空いている感じです。

しかし3人以上の観戦だと、まとまって空いている座席を見つけることは難しくなります。

またパーソナルスペースを確保する目的で、チケットの枚数以上の席を確保する人がいるという現実もあります。

すると後から来る人が座れないことになります。

川崎フロンターレのように『席詰めタイム』を設けて、多くの人に座ってもらう取り組みをしています。

しかしキックオフ直前にスタジアムに到着すると、リスクがあることを知って欲しいです。

そのリスクを回避するためにも、スタジアムの到着時間を早める必要があります。

では、どんな条件が揃うと、リスクが高まるのか?を紹介します。

条件1:試合の注目度

シーズンの開幕戦や最終戦に代表される注目度の高い試合は、多くのお客さんが来ます。

つまりチケット完売になりやすく、完売していなくても多くのお客さんで埋まります。

注目度の高い試合に行く場合には、スタジアム到着時間を早めた方が無難です。

- ホーム開幕戦やホーム最終戦

- 人気のある選手が在籍しているクラブの試合

- J1:優勝争いやACL出場圏内、J2降格

- J2:優勝争い、J1自動昇格圏内、J1参入プレーオフ出場圏内、J3降格

- J3:優勝争い、J2昇格圏内

2は、J1のビッグクラブがJ2に降格すると、そのクラブがアウェークラブとして来る試合は人気があります。

3~5はシーズン終盤にならないと分かりません。

条件2:スタジアムのキャパシティー

スタジアムによってキャパシティー(=収容人数)が決まっています。

クラブの人気とキャパシティーに乖離がある場合も、チケット完売になりやすいです。

一般にはキャパシティーの小さいスタジアムです。

キャパシティーの大きいスタジアムと比較すると、そもそも座席数が少ないので、同じ人数が来場すると完売率が上がります。

注目度の高い試合を見分ける方法

サッカー観戦初心者の方だと、自分の行く試合の注目度が高い試合なのか?分からないかもしれません。

その場合、試合前日の夜にホームクラブの公式ホームページを確認して下さい。

当日券発売の有無やその枚数(または◎・〇・△の記号)が載っています。

当日券なし=チケット完売であったり、当日券の枚数が少なかったり(△などで表されている)すると、多くのお客さんが来る可能性が高いことが分かります。

条件3:天候

スタジアムによっては、天候を考慮する必要があります。

自由席で指定されたのゾーンの中に『屋根がある席』と『屋根がない席』が混在する場合です。

味の素スタジアムの例を紹介します。

雨が降っている試合ですので、『下層スタンド(=1階席)の後ろ』と『上層スタンド(=2階席)』に陣取るお客さんが多くなっています。

このように雨中の試合になると、みんな屋根がある座席を目指します。

自由席なので、早いもの勝ちです。(指定席で屋根がない座席だと残念過ぎますが…)

まず試合時間の天気予報を確認しましょう。

雨予報であれば、スタジアム外観写真と自分のチケットを照合し、屋根の有無を確認しましょう。(写真なので誤差は大きいですが…)

条件4:自分のモチベーション

元も子もない話をします。

「チケットが自由席で完売しているけど、立ち見でもいいし、スタジアムグルメもいらないわ…」となれば、早く来る必要はないです。

逆に「何としても自由席の中でも、いい席に座る!」というテンションなら、早くから並ぶ覚悟が必要です。

条件5:一般開場時間が遅い

これまで一般開場時間は、キックオフ2時間前が多いと紹介しました。

自分が観戦することが多い東京ヴェルディの場合、一般開場時間はキックオフ1時間30分前です。

キックオフ2時間前にスタジアムに到着しても、入場ゲートが開いていないと、あまり意味がありません。

試合前日の夜にホームクラブの公式ホームページで、開場時間を確認して下さい。

イレギュラーなパターンを紹介しましたが、キックオフ2時間前にスタジアム到着なら、間違いはないという感覚です。

スタジアムに狙った時間に到着するには公共交通機関

東京都に住み、自家用車を持っていないからの答えかもしれません。

スタジアム到着時間の正確性を求めるなら、公共交通機関だと思っています。

2019年にホーム遠征をしたクラブだと、ジュビロ磐田のヤマハスタジアムやAC長野パルセイロの長野Uスタジアムは車の割合が多い印象でした。

ギラヴァンツ北九州のミクニワールドスタジアムは、駅近のスタジアムということがあり、小倉駅から歩いて来る人が多いと感じました。

首都圏のクラブでも、車で来ることが有力な交通手段になっている場合があります。

しかし車には『渋滞』の方が不確定要素が大きいと思います。(電車も遅延がありますが…)

遅延のリスクはありますが、電車やバスといった公共交通機関の方が、狙った時間にスタジアムに到着できる確率が高いです。

公共交通機関を使うメリット

ほぼ100%公共交通機関を使ってサッカー観戦をして分かったメリットを紹介します。

サッカー観戦で『スタジアムに来たんだ』という高揚感がある

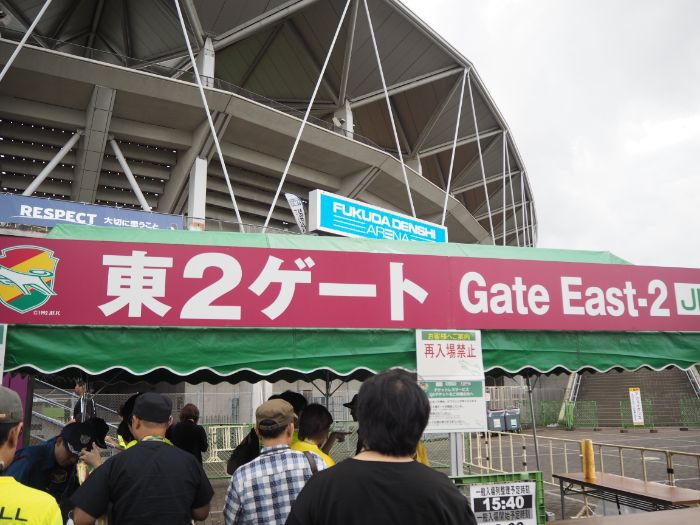

また公共交通機関だと、最後は徒歩になることが多いです。

最寄り駅には、ホーム・アウェーのクラブのユニフォームやグッズを身に着けた人が多いです。

同じ目的の同志と歩いていると、自然と体と頭がサッカーモードになります。

徒歩でスタジアムへ向かうと、少しずつスタジアムが見えてきて、それに合わせて気分が上がります。

建築物が好きな人には、スタジアムの色々な顔が見えるのかな?と想像します。

試合の感情を共有できる

自分は1人でサッカー観戦します。

1人観戦でも周りを歩く人の感情を知り、共有できます。

優勝がかかった試合、昇格・降格がかかった試合の緊張感は、普段と違く特別な空気感です。

またダービーマッチであれば、「絶対に負けられない」というピリついた空気感です。

また帰り道は、試合後の感情がダイレクトに伝わります。

サッカー観戦で多くの人と感情を共有できることは、メリットだと思います。

混雑でパーソナルスペースが取りにくいデメリットを差し引いても、公共交通機関のメリットの方が大きいです。

まとめ

サッカー観戦で、いつスタジアムに到着するといいのか?について紹介しました。

キックオフ2時間前にスタジアム到着をオススメします。

一般開場時間と重なりますし、イベントやスタジアムグルメといったピッチ以外のサッカー観戦を楽しめます。

更に選手がピッチに現れる時間に自席にいると、試合への気持ちを高められますし、試合の情報収集もできます。

また席種や試合の注目度、天候といったイレギュラー要素がありますので、参考にして頂ければ幸いです。

yas-miki(@yas-miki)