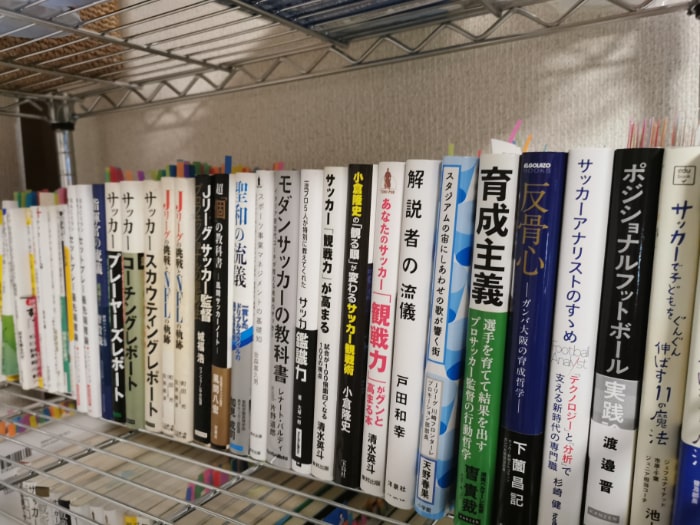

子どもの頃からサッカー関連の本を読んできました。

何冊読んだか?分からないですが、相当数になると思います。

そこで知識の棚卸しで、読んで知識が増えた本やシンプルに面白かった本を紹介します。

サッカー関連の本を、自分がよく読む『サッカー観戦術』、『サッカーの戦術』、『選手や監督といった個人』、『クラブ・リーグ』、『育成』とフォーカスを当てる対象別に分類し、それぞれのカテゴリーで3冊ずつ紹介します。

入手できるか?を少し考慮して、できるだけ新しい本を選びましたが、『これは名著!』という本は残しました。

サッカー関連の本を探している方の参考になれば幸いです。

サッカーの観方が分かる本

この記事を書いている2021年は、戦術に関する本は増えてきています。

また戦術に関する新たなワードも、次から次へと誕生しています。

サッカーの試合に於いて、戦術の重要性が年々増しているのかもしれません。

実際、中村俊輔選手の著書にも、

もっとも、ピッチ上がより組織化された昨今は、戦術を理解・浸透して表現できなければチームとして勝ち続けて上のステージに辿り着くのは難しい。

と書かれています。

それに伴い、サッカーファンの眼が肥えてきた証だと思います。

個人的には、それぞれ個別に流行りの戦術を紹介・解説する本よりも、自分自身で試合の流れ・構造を理解できるように指南してくれる本をオススメします。

サッカーの観戦術を知っておくことは、試合を観る際に新たな一面を手に入れることです。

自分なりの戦術分析ができた方が、試合を観る楽しみが倍増します。

アナリシス・アイ サッカーの面白い戦術分析の方法、教えます

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

4.5

|

||

本書は、単なるサッカーの戦術を紹介する本ではありません。

戦術を理解するための『試合の流れを掴むこと』にフォーカスを当てた本です。

新書で分かりやすい言葉で書かれているので、初心者にオススメです。

具体的に『どの時間帯に?』『何を観るのか?』を書いていて、読んだ日から戦術家になれる本です。自分なりのゲーム分析に繋がります。

サッカースカウティングレポート 超一流の分析

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

3.5

|

||

サッカーの戦術に繋がる『スカウティング』に特化した本で、著者がアトランタ五輪、フランスW杯で代表に入って戦った実例が、とても貴重です。

プロはどこを観ているのか?とても勉強になります。

初心者の方には試合を大枠で捉える方法が、専門家には勝つためのスカウティング術が面白く読めると思います。

『観る眼』を養うために、スタジアムで多くの試合を観るモチベーションになります。

ドイツ式GK技術革新 GK大国に学ぶ「技術」と「理論」

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

3.0

|

||

GKはサッカーに於いて重要なポジションですが、多くのプレーヤーはGKの競技経験がありません。

自分も含め、何となくのイメージや相場感でしかGKを理解していない方が多いと思います。

どんな原則があり、何を考えてプレーしているか?を学べる本です。

GKに求められることのトレンドや技術を知っておくことは、サッカーの知識を深める上で、とても重要だと感じました。

またGKについての知識を深め、GKのステータスを上げるのは、大人のサッカーファンへの課題のように感じます。

戦術に詳しくなる本

先程は、試合全体を観て、試合の構造や流れを掴む観戦術の本をオススメしました。

それとは相反するかもしれませんが、自分なりのサッカー観を築くにあたって、多くの事例を収集することも必要だとも思います。

そのため、個別の戦術に特化した本を紹介します。

個人的な趣味で、概念的なテーマの本を選んでみました。

風間八宏の戦術バイブル サッカーを「フォーメーション」で語るな

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

3.5

|

||

ゴール前やビルドアップ時に、どういうプレーが相手を困らせるのか?、どういうプレーがゴールを奪えるのか?のヒントが集められた本です。

『センターバックを攻撃する』というワードも非常に分かりやすく、サッカーを観戦する際の視点が増えます。

具体的なフォーメーション・配置についての記述は少なく、サッカーの本質とも言える選手の「駆け引き」を大事にしているように感じました。

サッカーを観ていて感じる『なんとなく』や『空気感』を言葉にして議論することが、日本サッカーの進化につながることを学べます。

元ACミラン専門コーチのセットプレー最先端理論

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

3.5

|

||

サッカーの試合を『流れ』と『セットプレー』に分類した時に、『もう1つの試合』としてセットプレーに特化した本です。

コーナーキックやフリーキックなどのセットプレーについての解説は、専門書である本書ならではの視点です。

コーナーキックの攻撃側をフォーメーションで表記する方法は、眼から鱗でした。

『集中力』だけでセットプレーを語ることは無くなるでしょう。

漠然と観ていたセットプレーを、一段上のステージで観られるようになります。

間違いなくサッカー観が広がります。

サッカーの守備戦術の教科書 超ゾーンディフェンス論

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

3.0

|

||

日本サッカーにとって耳の痛い話であろう守備戦術に特化した本です。

この本を読んで、サッカーは時間とスペースを支配するスポーツだと考えると、スペースを支配する方法がゾーンディフェンスと理解しました。

スペースの支配という概念は、ポジショナルプレーと同意だと感じ、サッカーのベーシックな部分を整理できました。

『ボールの位置、次に味方の位置を見ながらそれぞれの守備のポジションが決まる』という言葉がスッと理解でき、ゾーンディフェンスでありながら、結局は『個人の能力に依存する』という言葉も納得感があります。

とても勉強になる本です。

育成を知る本

どこの国、地域でもサッカー文化は、草の根レベルのサッカーだと思います。

特に育成年代は、注目度が高く、たくさんの本が出版されています。

自分は、具体的なTIPSや練習メニューより、育成に対する考え方を書かれた本を好んで読んでいます。

サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法

| タイプ | 育成を知る本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

5.0

|

||

幼稚園や小学生年代の指導者・親に向けて書かれた名著です。

具体的な練習メニューではなく、子どもにどう接するか?という心構えが書かれています。

子ども扱いせずに、じっくり考させる、判断させる時間的・精神的余裕を、大人が持たなくてはいけないという主張は、改めて重要だと感じました。

指導者や親といった子どもに関わる大人が変わることができれば、日本サッカーも大きく成長できると感じました。

また子どもの指導には、年齢の高い方々が当たった方が良いという考え方は、他の本でも主張されていて、真理に近いのかもしれません。

教えないスキル ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術

| タイプ | 育成を知る本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

4.0

|

||

本書は、スペイン1部リーグのクラブであり、選手育成の評価が高いビジャレアルでの育成改革を紹介した本です。

従来の指導者から選手への一方通行な指導ではなく、選手に気づきや学びの機会を提供する方法を紹介しています。

どのような思いで育成改革に乗り出したのか?、どんなトライをしてきたのか?、どんな効果があったのか?が詳細に書かれています。

自律的に判断する人材を育てる方法として非常に勉強になりました。

サッカーの育成に限らず、人材育成やチームビルディングの観点での自己啓発本としての側面もあり、今日から変わることができる一冊です。

自主練もドリブル塾もないスペインで「上手い選手」が育つワケ

| タイプ | 育成を知る本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

4.0

|

||

本書は、スペインでのコーチング経験があるジャーナリストによる、4種(小学生年代)に於ける、日本と海外(スペイン)の比較に焦点を当てた本です。

育成に関する本は多くありますが、「海外との比較にフォーカスした本」は少ないと思います。

そのため、非常に貴重な視点を持った本です。

また、スペインの育成との比較によって、日本の教育や社会システムに切り込む論点はとても面白いです。

また指導者や保護者など子どもを取り巻く大人への提言もあり、特に指導者であるパパコーチにオススメできます。

選手や監督の個人にフォーカスした本

選手、監督には、それぞれのストーリーがあります。

彼らの半生や考え方を知識は、サッカー界の歴史や知見と同じですし、その選手、監督に愛着を感じ、応援するきっかけにもなります。

また世界情勢がサッカーに与えた影響についても知ることができます。

うつ白 そんな自分も好きになる

| タイプ | 選手や監督の個人にフォーカスした本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

4.5

|

||

サッカー選手、それも日本代表クラスの有名選手によるメンタルの闘病記として読みました。

「アスリートはメンタルが強い」と思い込んでいたのは大きな間違いでした。

我々と同じように、あるいは、我々以上に、精神的なプレッシャーと戦っていることが衝撃的なエピソードで綴られています。

うつ病の苦しさや辛さの描写がリアルで、追体験をしているようです。

それ以上に、家族や医師、チームスタッフ、チームメイト、ファン・サポーターの温かみに感動します。

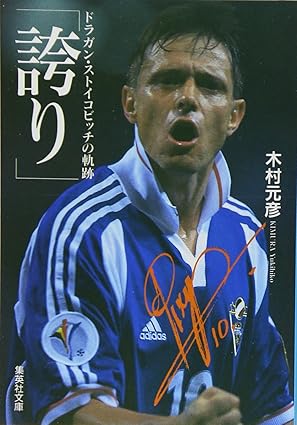

誇り ドラガン・ストイコビッチの軌跡

| タイプ | 選手や監督の個人にフォーカスした本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

3.5

|

||

自分の人生に最も影響を与えた選手が、『ピクシー』ストイコビッチです。

彼のサッカー人生は、政治的な問題に翻弄され続けます。

ユーゴスラビアの内戦やそれに伴う制裁について、私は西側諸国のメディア情報しか知りません。

本書で『セルビア人には、内戦やそれにまつわる政治的動向がどう映っているのか?』を知ることができました。

そして遠く離れた地で起きた悲劇の引き金は、日本にもあるように感じました。

大好きな選手の半生を通して、『平和とは何か?』、『民族とは何か?』について考えさせられます。

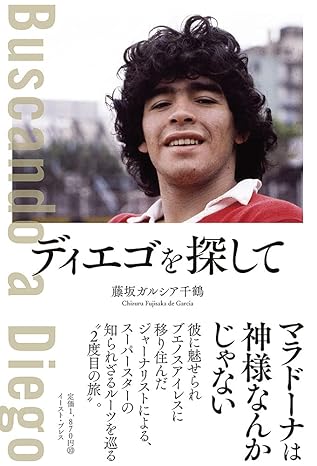

ディエゴを探して

| タイプ | 選手や監督の個人にフォーカスした本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

4.0

|

||

サッカー界のレジェンドであるディエゴ・マラドーナさんについて、プロとしてのキャリアではなく、少年時代を含む私空間での人となりにスポットを当てた作品です。

人間味のあるエピソードばかりですし、「イングランド戦でゴールを決めたマラドーナであり続けようとする責任」という言葉にスターであることの苦悩を感じることができ、とても印象的でした。

マラドーナさんのプレーを観られた世代ではありませんが、彼のことがより身近に感じられるようになりました。

クラブ・リーグにフォーカスした本

選手や監督の人生にストーリーがあるのと同じく、各クラブやリーグにもストーリーがあります。

またサッカーのリーグやクラブの経営や集客といったビジネス面は、一般企業でも使える知識です。

ピッチ上の90分の外にも、サッカーの魅力に気づける分野の本です。

サッカーのある街歩きが楽しくなります。

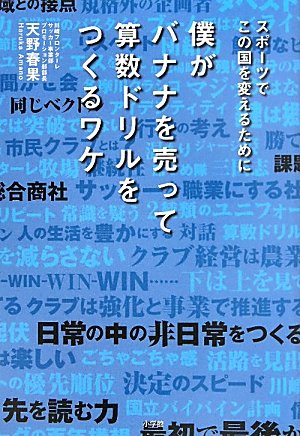

僕がバナナを売って算数ドリルをつくるワケ スポーツでこの国を変えるために

| タイプ | クラブ・リーグにフォーカスした本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

4.5

|

||

サッカークラブのプロモーションに於いて、右に出る本はないくらいの名著です。

『ピッチ上の試合結果』という極めて不確実性の高いものだけに、お客さんの満足度を預けることなく、ファンを増やす取り組みは、読んでいて痛快です。

実例が多く、そのイベント・プロモーションの奥深くには、どんな考えや狙いがあったのか?を知ることができます。

本書中

サッカーだけをやるためにフロンターレは川崎に存在しているわけではない

という文には感銘を受けました。

サッカー観戦にプロモーションという、全く新しい視点を与えてくれます。

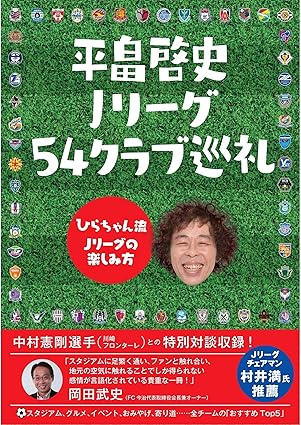

平畠啓史Jリーグ54クラブ巡礼

| タイプ | クラブ・リーグにフォーカスした本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

5.0

|

||

ピッチ外のサッカー観戦について書かれた異端の本です。

本書の最初の言葉である

90分間だけがサッカーだなんてもったいない

は自分がスタジアムで感じていたことを代弁する名セリフです。

ホームタウンやスタジアムグルメなど、ピッチ上の90分以外のことにフォーカスしていますので、個人的にサッカー観戦計画を立てる時のバイブルになっています。

Jリーグの各クラブを平等に紹介するガイドブック的な位置づけです。

また各クラブにまつわる著者の回顧録も必読です。

Jリーグや日本の各地方が持つ温かさを感じ、Jリーグがあって良かったと思えます。

『今週はどこのスタジアムに行こうか?』と考えたくなる一冊です。

ロストフの14秒 日本vsベルギー 未来への教訓

| タイプ | クラブ・リーグにフォーカスした本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.0

|

||

| 初心者向け |

4.5

|

||

ロシアワールドカップのラウンド16 ベルギー戦を取り扱った本です。

日本がコーナーキックを蹴ってから14秒後にはベルギーの決勝ゴールが決まりました。

14秒間のプレーの裏にあった思考を深掘りし、日本人の気質まで踏み込んだのは、興味深い指摘でした。

テレビ番組の書籍化であるため、一般層にも分かりやすい内容で、とても読みやすかったです。

改めて振り返っても、今後似たような状況が起きた場合に正解を出せない難しいゲーム運びだったことを痛感します。

最後に

まだまだ自分のサッカー観を築いた本は、たくさんありますが、今回は強引に分野を決めて、3冊ずつ(厳選して?)紹介しました。

より具体的な戦術論やレフェリング、サッカーのスキルといった分野について書かれた本もたくさんあります。

どれか1冊でも興味を持ってもらうきっかけになれば幸いです。

yas-miki(@yasmikifootball)