数日前にクライフさんが亡くなったということで、

本棚の奥に埋もれていた本を改めて読んでみた

買ったのが2000年で、我が家の一番古い本になるかもしれない

買った当時は、高校生だったので、

今改めて読むと違った印象になった

1985年生まれのyas-mikiは、クライフさんの現役時代を知らないし、

指揮したアヤックス、バルセロナも知らない

後々のサッカー雑誌で、知識を仕入れているだけだ

ほとんどの記事は、クライフさんを称賛する記事なので、

「クライフさんはスゴイ人」と刷り込まれている

改めて読んでみると、【気難しさ】が前面に出た内容になっている

インタビューをまとめた一冊になっているので、

話のストーリーがつかみにくい

しかもクライフさんが独特の言い回しで、

自分に当時の知識がないので、非常に分かりにくい

本の中で、

そしていかにも私らしいのは、ほとんどの選手と一度はもめているこどだね。

と書かれている通り、

本の半分は揉めた選手・フロント・マスコミへの持論になっている

自分が信念を持って突き進んでいる事柄に、横槍を入れられるのが嫌なのだ。

という分かりやすい意見を持っている

しかし、こういったトラブルに関することは、両者の意見を聞かないと、

実際に起きていることが分からない

この本を買った高校生の自分は、

クライフさんの意見を鵜呑みにしていたことに気づいた

どれが正解か?分からないと思うようになった今、

彼の持論が、やや一方的な批判に感じ、読後の印象はあまり良くない

ただ本の中には、ためになるエッセンスも入っている

タイトルにもある【美しく勝利せよ】という言葉に関して、

勝負を制してさらに美しいプレーなんて、「クライフならそれも可能かもしれないが」と言う人もいるだろうが、絶対に努力して向かうべき目標だと思う。

と主張している

これを読んでいると、以前に読んだ本を思い出す

エンターテインメントを商売にしている。勝利が約束されていないなかでスタジアムへ足を運んでくださったお客様には、少なくとも「負けちゃったけど、お金を払って観に来た価値があったね」とか「次の試合は頑張れよ」と声をかけてもらったり、「面白かったね」「痛快だったね」という思いを抱いて頂きたい。それがプロサッカーチームとしての我々の理念じゃないだろうかと考えるようになりました。

(低予算でもなぜ強い? より)

【読書】 低予算でもなぜ強い? ~湘南ベルマーレと日本サッカーの現在地~

クライフさんというレジェンドからのトップダウンに近い言葉、

Jリーグを戦ってきたから分かるボトムアップに近い言葉

この両者は、ほぼ同じことを目指していると感じた

「お金を集めるプロなのだから、勝つだけではダメだ」ということだ

この考えは、非常に大事だと考えている

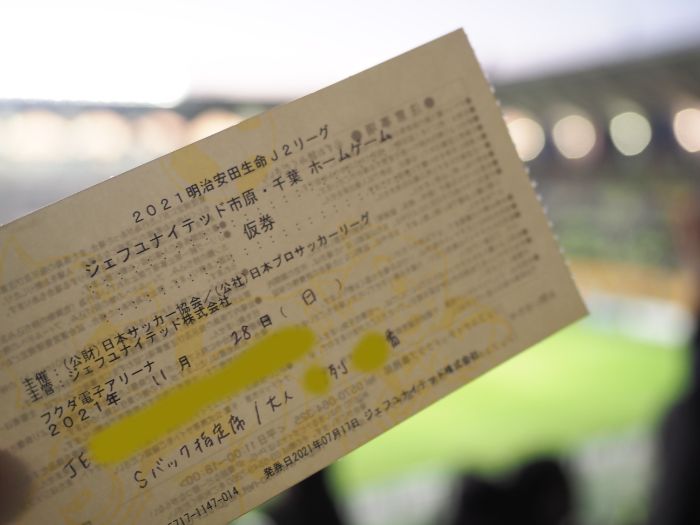

シーズンシートを持っているが、

できるだけ多くのクラブを観ていきたい、応援したいと考えている

それでも実際に試合を観戦する=お金を使うのは、

試合が面白いクラブになるのは当然だろう

アヤックスやバルセロナのレベルに達しなくても、

観客を感動させるプレーが可能であることは、

Jリーグのいくつかのクラブが実証していると思う

全てのクラブが、魅力的なサッカーを目指すことができれば、

もっと多くの人に興味を持ってくれるだろう

この本の中では、トータルフットボールに関する記述もあるが、

予備知識がないので、非常に分かりにくい

ファンバステン、ライカールト、クーマン、フリット・・・

名前は聞いたことがある名選手だけど、スタイルが分からないので、

起用法を書かれていても、イメージがつかない

フィールドはできるだけ狭く、プレーはできるだけ広く

との言葉があるように、

全体をコンパクトにして、流動的に動くことを示していると理解している

特にSBに関しては、ある種独自の理論が展開されている

サイドバックはモダン・フットボールの理論では、できるだけ前に出るべきだと言われていた。フィールドを広くとるべきだと。しかし、私はもっと中央に注意を払い、あまり前に出ないで、挟まれているくらいがちょうどいいと思う。

ここで言うモダン・フットボールの理論は、

出版から15年以上が経った今も変わっていないと思う

ウイングというポジションが絶滅に向かっているので、

SBは高い位置を取れという世の理論になっている

その理論とは一線を画すサッカーには、興味がある

クライフさんのサッカーはウイングを大事にしているように読み取れた

そのためサイドの攻撃はウイングに任せて、

SBは守備に気を使うという意味だと理解している

海外サッカーを観ないので、世界の潮流は分からないが、

クライフさんの理論を踏襲できているクラブの方が少ないのは間違いない

バルセロナやバイエルンがどういうサッカーをしているか?は

かなり興味が出てきた

SBの役割について、あまりポイントを置いて見ていなかったので、

新たなサッカー観を学べた気分がした

サッカーの基本として、

サッカーのプレーは三つの異なる要素から成り立っている。テクニックと戦術とスタミナだ。

戦術とは、洞察力と信頼と勇気だ。

と書かれている。

特に洞察力にフォーカスされていて、

いわゆるサッカーセンスと同義だと理解した

洞察力を高め、いいポジショニングをすることで、

守備に走る距離を減らせるという理論は、

脈々と引き継がれているものだろう

テレビに映りにくく、スタンドで観ていても注目しにくいのが、

この洞察力=サッカーセンスという言葉だろう

自分自身、それを読み取れるとは思っていないし、

サッカーに関わる人にとっての永遠に近い問いだと思っている

全員が理解できるのに、なかなか上手く実践できない

フェルマーの最終定理にも似た感覚だろうか?

どうやってそんなサッカーを体現するか?

一度はクライフさんのチームをリアルタイムで観ないと分からない

自分が産まれるのが、やや遅すぎたのかもしれない

冒頭に書かれている

私は、自信が欲しかった。判断をくだすうえでの基準が欲しかった。

という金子さんの言葉が、引っかかった

このサイトで、自分の意見を書いているが、

サッカー経験が豊富ではない

メディアの人間ではないので、好きに書いていいと思っているが、

時々、書いている方向が正しいか?悩む時がある

金子さんには、クライフさんのバルセロナがその答えだったようだが、

自分にとっての答えはどこにあるのか?分からない

答えがあった金子さんは羨ましい気がしたが、

多様なサッカーを観ることで、自分なりの答えを見つけたいと感じた

yas-miki

サッカー観戦の参考に

【読書】 サッカースカウティングレポート ~超一流のゲーム分析~

スタジアム紹介の記事のまとめは、こちら

(1都3県のJFL以上は網羅してます)