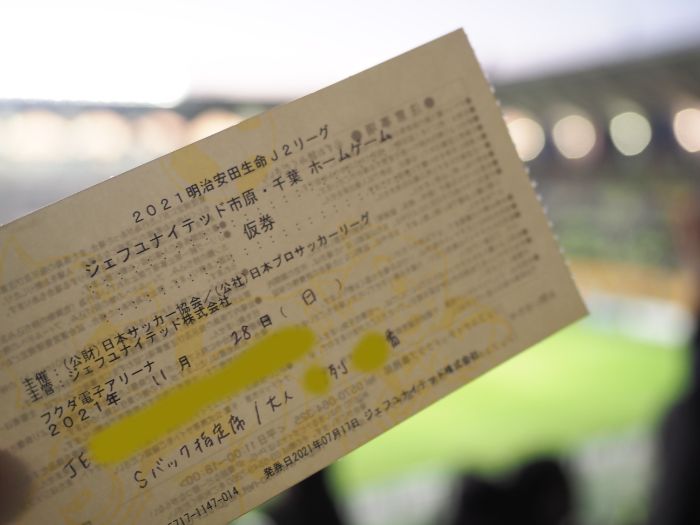

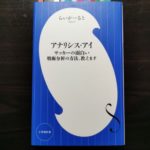

中村俊輔さんの著書『中村俊輔式サッカー観戦術』を読みました。

その本の一部を引用します。

トップ下を観ればサッカーの流れや変化が分かる

著者の中村俊輔さんが務める代表的なポジションが、「トップ下」です。

古いサッカー用語では、「オフェンシブハーフ」、「攻撃的ミッドフィルダー」、「10番」とも言われるポジションで、フォワードの後ろに位置するポジションです。

サッカーの戦術は日進月歩であり、時代によってトレンドがあります。

また色々な戦術・フォーメーションが使われ、「トップ下」が存在しない戦術・フォーメーションもあります。

トップ下を取り巻く環境が変化する中で、第一人者は「環境をどう捉えたのか?」、「何を考えたのか?」が書かれている本書は、特別な一冊と言えます。

今回は、トップ下を取り巻く環境の変化を調べてみました。

Contents

トップ下の役割変化

1980年代まで遡ると、トップ下は試合を組み立て、パスによって決定機を作り出し、自らもゴールを奪うという攻撃のすべてを担っていたと思います。

背番号「10番」を付け、チームの浮沈を握る存在でした。

- アルゼンチン代表: ディエゴ・マラドーナさん、パブロ・アイマールさん

- ブラジル代表: ジーコさん

- フランス代表: ミシェル・プラティニさん、ジネディーヌ・ジダンさん

- イタリア代表: ロベルト・バッジョさん、フランチェスコ・トッティさん

- ユーゴスラビア代表: ドラガン・ストイコビッチさん

- ルーマニア代表: ゲオルゲ・ハジさん

- 日本代表: 中村俊輔さん、小野伸二さん

彼らのような有力なトップ下は、チームの勝利に必要不可欠な存在でした。

フォーメーションは4-3-1-2(ダイヤモンドの4-4-2)が多く採用されました。

その後、より組織的なサッカーが好まれるようになりました。

サッカーは「時間」と「スペース」の奪い合いであり、組織的なサッカーによって「時間」と「スペース」に余裕のある場所がゴールから離れていきました。

選手は、プレーするために必要な「時間」を確保するために、「スペース」を求めます。「スペース」を手に入れるために、選手の「配置」の噛み合わせによって発生する優位性や、「選手」の質の差を利用します。そして、ゴールを目指し、試合の結果を手に入れようとします。これがサッカーです。

組織的なサッカーの浸透により、トップ下の選手も組織的なディフェンスが求められ、トップ下の周りから時間的・空間的な自由が失われました。

すると、トップ下も「攻撃だけしていれば良い」役割ではなくなりました。

1トップ流行によるトップ下の役割変化

世界的に組織的なサッカーが取り入れられる環境では、トップ下の前にいるフォワードの人数に変化がありました。

2人のフォワードがいる「2トップ」から、1人のフォワードがいる「1トップ」を採用するチームが増加しました。

2000年代から流行した「4-2-3-1」を題材に、トップ下の役割変化を紹介しています。

4-2-3-1ならば「3」の中央にあたるトップ下の選手は1トップの選手とともにフィニッシュシーンに顔を出す仕事を求められ、ゲームメークは1列後ろのボランチに任せるのがオーソドックスになってきた。

4-2-3-1の流行が、昔ながらのトップ下がいなくなった大きな要因の一つだろう。

イタリア代表で活躍したアンドレア・ピルロさんは、トップ下から1列下がったゲームメーカーの分かりやすい例です。

攻撃面だけにフォーカスしても、ゴールを奪うフォワードとしての役割が求められるようになり、パスの出し手から受け手になっています。

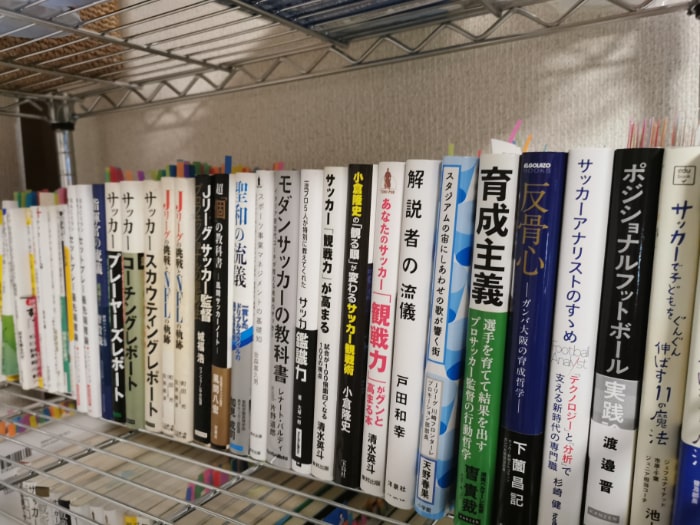

4-2-3-1流行の要因については、『戦術の教科書』という本に書かれている文章が分かりやすいです。

「僕が意図したのは、ピッチの高いところでプレスを掛けて、ボールを奪うことだった」

リージョは、スペインの雑誌に語っている。

「これなら4人のフォワードを使い、左右を最も対象に保ちながらプレーできる。それにフォワードを高い位置に置くことで中盤の位置も高く保ち、ディフェンスラインも高く設定できるというのも、大きなアドバンテージの1つだった。つまり(ピッチ上の)全員が恩恵を受けられるようになるんだ。

全員が恩恵を受けられる戦術である4-2-3-1ですが、守備のときに「ピッチの高いところでプレスを掛けて、ボールを奪うこと」を重視するという発想でスタートしています。

「創造的な攻撃で相手との違いを作れる」選手が務めるトップ下も、周りの選手と連動して守備をすることが求められています。

反面、得点が入る機会が少ないサッカーという競技では、「創造的な攻撃で相手との違いを作れる」選手は、とても貴重です。

トップ下の役割が変化することのジレンマを、メスト・エジルさんを題材に紹介しています。

はたして優先すべきは、オフェンスなのかディフェンスなのか。攻撃における貢献度の高さと、守備における存在感のなさ、どちらを基準に評価すればいいのか。メスト・エジルという選手は、ベンゲルに常に難題を突きつけてきた。

本書で指摘している通り、トップ下の選手がどういった役割を担うのか?は、サッカーのトレンドを理解するポイントと言えるでしょう。

トップ下の存在変化

先程はトップ下の「役割」が変わってきていることを紹介しました。

続いては、「トップ下」という「ポジション」が存在しない戦術について紹介します。

サッカー戦術のスタンダード「4-4-2」の繁栄

最も有名な例は、4-4-2ではないかと思います。

前線にはフォワードを2人並べ、中盤の中央にはボランチタイプの2人を並べるパターンが多いです。

アリゴ・サッキさんがACミランで結果を出したことにより、「ゾーンプレス」という言葉と共に、世界中に広まりました。

ヴィッセル神戸やV・ファーレン長崎で監督を務めた松田浩さんによる、4-4-2のゾーンディフェンスについて特化した本が、メリット・デメリットを詳しく解説しています。

その中で、4-4-2のゾーンディフェンスは、1990年頃に広まりましたが、

「古い」のではなく「普遍的」なのである。守備における基本中の基本であり、スタンダード。

として、今でも通用する戦術・考え方としています。

4-4-2の繁栄によってポジション自体が無くなってしまった「トップ下」ですが、アリゴ・サッキさんのアシスタントを務め、その後、5大リーグ全てで優勝した経験を持つカルロ・アンチェロッティさんの著書には、時代的背景を、以下のように紹介しています。

実際、90年代の一時期、戦術主義的な4-4-2が全盛を誇った時代には、ファンタジスタというポジションはピッチ上に存在しなかった。4-4-2においては 2トップの一角でプレーするか、サイドハーフとしてプレーするか、そのどちらかの選択しかなかったからだ。

「トップ下=ファンタジスタ」と読み替えています。

トップ下というポジションが無くなった状況については、中村俊輔さんの本でも言及されています。

ボランチならトップ下で出場している時よりも守備のタスクが増え、サイドであれば縦の動きが増えるのに加えて、より運動量を求められる。

シャドーストライカーの価値向上

また近年では3-4-2-1のように、1人のフォワードの後ろに2人の選手が並ぶ「1トップ+2シャドー」が増えてきました。

「シャドー=トップ下」とも言えますが、シャドーの語源は「シャドーストライカー(影のストライカー)」ですので、ゴールを奪う役割が強いです。

そのため、「1トップ+2シャドー」でもトップ下の存在は無いのかな?と思っています。

世界で使われている4-3-3でも、トップ下の居場所は無いでしょう。

また、3-1-4-2のような「2トップ+2シャドー」は、評価が分かれるのではないでしょうか?

ゴール前に2人のフォワードが陣取るため、2人のシャドーの内1人がバイタルエリアで仕事をする場合は、昔ながらの「トップ下」と言えるでしょう。

しかし、守備では「ボランチ(アンカー)+2シャドー」で連携して中盤の穴を埋めるタスクがあり、ピッチの横幅68メートルを3人でカバーするシステムであれば、半端ない守備への労力が求められます。

それでもトップ下を置く理由

トップ下の役割や存在自体が変化する中、トップ下を置く戦術も生き残っています。

ケース1: 4-3-1-2を採用した事例

トップ下を置く代表例は、4-3-1-2(ダイヤモンドの4-4-2)です。

先程、引用したカルロ・アンチェロッティさんの著書では、4-3-1-2を導入する理由を語っています。

優勝を狙うようなビッグクラブには必ず、決定的な違いを作り出すことができるプレーヤーがいるものだ。そしてその多くはファンタジスタだ。事実、ジダンに始まり、ルイ・コスタ、カカと、それ以来私の率いるチームにはいつも、世界でも指折りのファンタジスタが存在してきた。そうである以上、彼らの能力を最大限に引き出すシステムと戦術を見出すことが、監督である私にとって勝利に近づくための最も確実な道というものだ。

戦術・システムありきでチームを構築するのではなく、選手の特性ありきでチームを構築する場合、そして力のあるトップ下がチームにいる場合、トップ下を置くという考え方です。

4-3-1-2を導入した身近なクラブとして、2015年頃にマッシモ・フィッカデンティ監督が率いるFC東京が思い浮かびます。

ちょうどFC東京のシーズンシートを持っていたので、観戦していました。

4-3-1-2のメリットは、最もゴールの匂いがするバイタルエリアに、最も優れたアタッカーを確実に配置できることだと思っています。

当時は4バックが多く、2人いる相手センターバックはフォワードの2人を捕まえる必要がありました。

すると相手ボランチとしては、トップ下をセンターバックに任せることが難しく、「トップ下という必ず捕まえなければいけない選手がいる」というプレッシャーがあるのではないか?と思っていました。

一方、守備面に目を移すと、4-「3」-1-2の「3」、つまり中盤でピッチの横幅68メートルを3人でカバーするというデメリットがあります。

結局、4-3-3(4-3-1-2)の場合、横幅68メートルをそもそも中盤の3人が横方向にスライドしながらカバーするのは難しいということなんです。

トップ下を置くシステム(4-3-1-2) では、中盤両サイドの2人に、ライン際だけでなく20-25m内側に入ったゾーンまでカバーできるダイナミズムと、バランスの取れた攻守の能力が求められる。

完璧な戦術はありませんが、4-「3」-「1」-2の「3」で起きるデメリットを承知の上で、「1」のトップ下を置きたい。

そんな思いを監督に抱かせる、超貴重な能力が、トップ下の選手には求められています。

ケース2: 3-4-1-2を採用した事例

トップ下を置くケースとして3-4-1-2も挙げられます。

特に90年代に流行った配置で、マンツーマンディフェンスが色濃く出るシステムです。

イタリアのセリエA、アタランタで結果を出したジャン・ピエロ・ガスペリーニさんの戦術を分析した箇所を引用します。

(前略)ただしシステムは3-4-3と3-4-1-2を併用している。なぜならアタランタにはセリエAでも屈指のファンタジスタ、アレハンドロ・ゴメスがいるからだ。彼を活かすためにトップ下のポジションを用意したのである。アタッキングサードでの最後の仕上げを担うのがこのゴメスだ。彼のドリブルと一発で局面を変えるキラーパスはチームにとって代えの利かないアクセントになっていた。

「4-3-1-2」と「3-4-1-2」どちらのケースでも、「決定的な違いを作れる選手をトップ下に置く」という思想は同じです。

そう言った意味では、本書で中村俊輔さんが語る以下の主張は、とても的を射た表現です。

トップ下という、ひとつのポジションだけを切り取っても、時代とともに役割が大きく変化している。そして、僕は「中盤(トップ下)を制する者がゲームを制する」とも考えている。

yas-miki(@yasmikifootball)