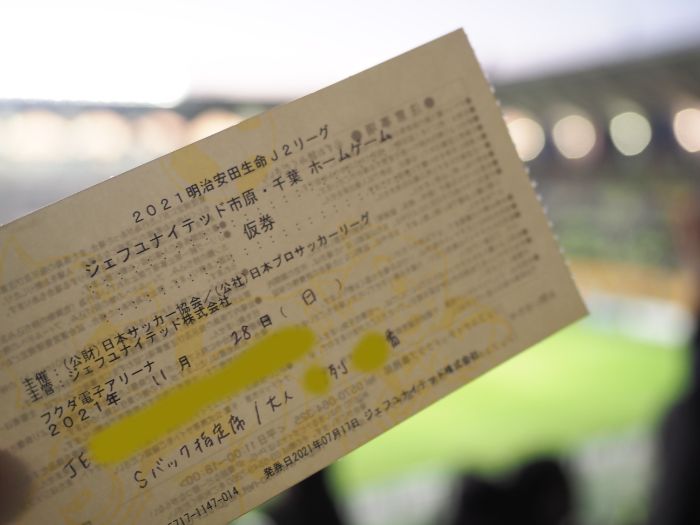

2020年もジェフ千葉のシーズンシートを更新し、J2リーグを定点観測する予定です。

その前にジェフ千葉のJ2リーグ内での立ち位置を確認したいと思いました。

そこで新監督就任のレポートに注目して、過去の流れを把握することにしました。

2020年1月に結果を知っている状態で、就任のレポートを読むので、結果論・後出しじゃんけんになっていまいます。

その点はご容赦ください。

前編では、2012年の木山監督から、2016年の長谷部監督代行までのレポートをまとめました。

ぜひ前編を読んでから、こちらの後編を読んで頂けると、全体感が掴めると思います。

前編を超要約すると、J1昇格へ足りない課題が変化しています。

まず『勝利へのこだわり』や『アグレッシブ』といったメンタリティーの課題は、常に言及されています。

その中で、鈴木監督と関塚監督は、ゴール前の攻撃にポイントを置いています。

関塚監督は守備も意識していますが、中盤では勝っているという認識です。

実際に試合を観ていても、ポゼッションでは上回っている印象でした。

そう言った認識が通用しなくなり、守備へのシフトチェンジを余儀なくされたのが長谷部監督代行でした。

その後、エスナイデル監督を招聘し、攻撃的なサッカースタイルへの揺り戻しが起きました。

特徴的なサッカースタイルは賛否を呼んだと思いますが、勝ち点という結果には結び付きませんでした。

江尻監督は、エスナイデル監督のサッカースタイルを継承し、日本化を図ったように感じました。

それも上手くハマらず、2019年は下位に沈むことになりました。

2020年から指揮を執る尹監督の就任レポートでは、攻撃への回帰を感じない内容になっています。

守備を整備することを念頭に置いた監督が、シーズン開幕から指揮を執るのは、近年では初めてだと思います。

2020年シーズンの結果によらず、開幕が楽しみになりました。

Contents

レポートのポイント

形式や長さ(文字数)が異なるので、正確な比較はできませんでした。

そこで4つのポイントに注目して、そのポイントに関わる意図を探しました。

1.現状の課題

基本的に直近の成績が良くないことが、監督交代の原因だと思います。

大量に選手を入れ替えることはハードルが高いため、指導する側である監督を変えて、クラブを上向かせる狙いです。(過去のオフシーズンで大量の選手入れ替えをしましたが…)

ではクラブの課題をどこに置いているのか?は、非常に大事だと感じました。

はっきり『課題』や『改善点』と書いているレポートがあります。

その一方で、『あるべき姿』へ言及する裏返しとして課題が読み取れるレポートもあります。

それぞれのレポートを、『サッカースタイル』、『メンタリティー』、『クラブ組織』の3つの面から課題を整理したいと思います。

2016年長谷部監督代行就任時のレポートで、『サッカーのスタイル』と『メンタリティー』という言葉が使われています。

各レポートを読んでいると、『クラブ組織』という断面でも課題を挙げている場合もあります。

2.監督選任の理由

現状の課題を把握して、それを解決できる人を選んでいるはずです。

なぜ後任の監督は選ばれたのか?というのも大きなポイントです。

明確な理由が書かれているレポートと、曖昧な記述しかないレポートで差がありました。

3.目指すサッカースタイル

課題や監督選任の理由とも重複します。

クラブが抱えている課題を解決するために、どんなサッカーをするのか?ということです。

後任の監督が目指す(フロントが目指して欲しい)サッカースタイルは、ファン・サポーターやメディアも関心が高いです。

他のクラブと比べても、ジェフ千葉は『サッカースタイル』を大事に考えている印象があります。

4.クラブの目標

課題を把握し、適切な監督と目指すサッカースタイルが定まりました。

では目標、または最低限キープしたいゴールは、どこに置いているのか?が、全てと言ってもいいかもしれません。

目標から逆算した選任もあり得ます。

5.その他

各レポートを読んでいると、気になるポイントがありましたので紹介したいと思います。

2017年 エスナイデル監督 : 攻撃的なゲームの主役への揺り戻し

2017年エスナイデル監督は、就任会見のレポートを読みました。

4,240文字のレポートで、心機一転という言葉がピッタリです。

久しぶりに外国人監督を招いて、新しい形で立て直す意志を感じました。

ヨーロッパで4人の監督候補と面談をしたらしく、クラブとして外国人監督に変えてもらいたい方針でした。

今のジェフの選手が持っている“サッカーに対する価値観”を大きく変えられるか

この言葉からも、クラブとして変わろうとしていると分かります。

シーズン開始から新監督に任せるからか?切迫感のないレポートでした。

現状の課題

基本的に、前任の長谷部監督代行が就任した時とクラブの課題への認識は変わっていません。

来季に向けてしっかりと戦う集団にしていくというのが、私たちの一つのテーマでございます。そういった中でチームとしての“士気”モラールをどうやって上げていくかということ、そして日々の練習で集団として一体感を高めていくために、どのようなアプローチが必要なのか。

チームとしても個人としても、“勝者のメンタリティー”を持たないといけません。

その他に目指すサッカースタイルを語る際の例え話は、守備が事例になっています。

クラブとしても、守備面を立て直したいというリクエストが伺えました。

具体的な言葉が少ないですが、『ボールを奪う』ことを例に挙げているので、そこが課題だと感じているようです。

基本的な課題は、2点だと読み取れました。

-

- サッカーのスタイルの課題: 『ボールを奪えていない』

-

- メンタリティーの課題: 『チームに一体感が薄れている』、『勝者のメンタリティーが足りない』

個人的に面白かったのは、『ジェフの”問題点”はどこにあると考えていますか?』という質問への答えです。

エスナイデル監督は、具体的な言葉を避け、『改善点はある』という表現に留めています。

具体的な局面を指して○○に問題があると言ってしまうと、その言葉が独り歩きすることを嫌ったのかな?と感じました。

監督選任の理由

メディアの質問が選任の理由を問うようになったからか?

高橋GMは、なぜ選んだのか?について、はっきりした言葉にしているように感じます。

まず今のジェフの選手が持っている“サッカーに対する価値観”を大きく変えられるかというところ、あとはしっかりコミュニケーションを取って、こちらをリスペクトする姿勢があるか、その2点をすごく重要視していました。

前任の長谷部監督代行就任と同様に、監督のパーソナリティーにポイントを絞っています。

選任の理由なので、パーソナリティーが重要なのは分かります。

その一方で、先に挙げた課題への言及が少ないことが印象的です。

また先程紹介したジェフの問題点に関する質問の答えに、『問題点』というネガティブな言葉を、『改善点』というポジティブな言葉に置き換えています。

前向きな姿勢を評価したのかな?と思いました。

目指すサッカースタイル

シーズンが始まると、『ハイライン・ハイプレス』という言葉になりました。

レポートに、その一端が伺えます。

積極的に前からボールを取りに行くことや、決断して覚悟を決めて前に行く、そんなチームを作りたいと思っています。

『前からボールを取りに行く』という言葉が、『ハイライン・ハイプレス』を指していることは、後々でないと分かりません。

前線からボールを奪いに行くという世界のトレンドに遅れないというのは、鈴木監督や関塚監督も言及しています。

海外から監督を招聘したので、世界のトレンドを意識したクラブ作りになることは当然ですし、いい方向だと思います。

長谷部監督代行が就任した時は、守備に関する言及が大部分でした。

エスナイデル監督就任では、攻撃への回帰を意識していることが分かります。

今季よりも、より“ゲームの主役”になれるような試合運びをしないといけないと思っています。

『攻撃的に』という言葉も出ていますので、主導権を握るサッカーをしたいことが伺えます。

他のクラブの新監督就任会見レポートを読んでいても、就任時から守備一辺倒のサッカーを掲げることは少ないと感じます。

『攻守のバランスを考えた』という表現になるかと思います。

そういった表現よりも、『攻撃的に』という言葉を使ったことで、攻撃への回帰を狙っているように感じました。

シーズン開始からの監督になるので、主導権を握る攻撃的なサッカースタイルがクラブとしての方針なのは続いているようです。

クラブの目標

J1昇格が大目標であることは変わっていません。

まず、昇格するには、勝たないと始まりません。

この言葉しかありません。

J1昇格後のことへの言及はなく、とにかくJ1昇格だという流れです。

その他

今回も予習についてです。

鈴木監督や関塚監督は、あまり試合を観ていないと語っていました。

エスナイデル監督は20試合くらい観て、その上でゲーム分析をプレゼンしたようです。

レポートを連続で読むと、ジェフ以外のJリーグの試合もチェックしていて、一番予習して就任した監督でした。

2019年 江尻監督 : エスナイデル監督のサッカーを日本化する

江尻監督就任時は、江尻監督・高橋GM・佐藤勇人キャプテンの囲み取材のレポートを読みました。

3人分のレポートを合わせると、15,212文字になりました。

第4節終了時に監督交代になり、残り38試合を残しているためか?ポジティブな内容になっています。

基本的にはエスナイデル監督のやってきたことを継続する意志が強いです。

現状の課題

基本的には継続路線で進もうとしていたので、課題は明確ではない印象です。

解任の理由は、勝てなかったことに尽きるようです。

高橋GMのレポートで出てきた言葉です。

昇格条件として1試合(平均して勝点を)2ポイントを取ると、可能性として自動昇格ができるということがクラブと監督との共通理解で、そこが一番の基準でした。

長谷部監督代行の就任レポートでも、17試合で勝ち点27(1試合平均1.6ポイント)とデジタルな目標を挙げていました。

自動昇格ラインとしての1試合平均2ポイントですが、2ポイント×42試合で84ポイントになります。

2019年シーズンは、優勝した柏レイソルが84ポイント、2位の横浜FCが79ポイントでした。

かなり精度の高い目標設定だったと思います。

1試合平均2ポイントが難しくなったために、解任という説明でした。

ではなぜ勝てなかったのか?何が課題なのか?ということが疑問に挙がります。

逆に相手に対しての分析が足りていなかったと考えています。

やっぱり相手ありきのスポーツなので、もっと細かいディテールの部分を詰める必要があったと思います。

良い意味でも、悪い意味でも使われる『自分たちのサッカー』を貫いたことによる弊害があったようです。

相手クラブはジェフの研究をして、対策を打ってくる反面、ジェフは対策をあまり打ってこなかったという話の流れです。

攻撃を重視するサッカースタイルのチームに多い特徴でしょう。

上手くハマると大きな成果が得られますが、歯車が合わなくなると全くダメになるクラブが多いと思っています。

強引に課題をカテゴライズします。

-

- サッカースタイルの課題: 『相手クラブへの研究・対策ができていない』

ピッチ上に起こる課題を明確に挙げるレポートが多い中、ピッチに立つ前の事前準備にフォーカスしているので異質に感じました。

監督選任の理由

メディアから高橋GMに向けられた質問に、選任の理由を問うものがありました。

クラブの中の部分や選手のメンタリティーの部分ですごくポジティブに変わりました。悪いことばかりではない認識を全体として持っていて、良かった部分を理解し、かつ直さなければいけない部分を冷静に分析できることを考えると、変化を見てきた人に託さなければいけないと感じました。

監督交代は、クラブの進む路線は間違っていないが、結果が出ていなかったことが理由でした。

エスナイデル監督から継続したいポイントを理解している江尻監督の内部昇格という手は、十分に理解できます。

ただエスナイデル前監督のときも、情報をあまり日本人選手に入れすぎると、日本人の悪いところでそれしかできなくなってしまったりするので、その辺は江尻さんも考えて、情報を入れる部分と入れないで考えさせる部分はやるとは言っていました。

エスナイデル監督のサッカースタイルを、日本人選手が採り入れやすい環境作りという意味合いも大きいようです。

日本人の特徴を知っているのは、日本人監督の方が上回っていると思います。

江尻監督に変えることで、『エスナイデル監督のサッカースタイルの日本化』を図りたいようにも捉えられます。

個人的には、ペトロヴィッチ監督から森保監督へバトンタッチし、Jリーグ制覇という結果を残したサンフレッチェ広島をイメージしているのかな?と思っていました。

目指すサッカースタイル

基本的にはエスナイデル監督のサッカーを継続するという意志でした。

江尻監督は具体的な言葉を避けていましたが、継続するという方針を示していました。

高橋GMの言葉を引用します。

ジェフのスタイルやサッカーは受け継いでほしい。消極的になって相手に主導権を握らせるのではなく、こちらから積極的に主導権を握り、攻撃にも守備にも自分たちから仕掛けていくスタイルを続けてほしいです。

『相手クラブの研究・対策ができていない』という課題はありますが、基本的には主導権を握るサッカースタイルを貫きたいという意味に感じました。

ジェフ千葉のファン・サポーターにはお馴染みの食事面についても、継続すると語っていました。

では『エスナイデル監督のサッカースタイルの日本化』を進めるために何をするのか?という疑問になります。

サッカーは「これをしろ」で収まるスポーツではなくてそれ以外のものが大事

ミーティングの仕方や1週間の過ごし方など、少し選手にアジャストしなければ結果は出ない

シーズンが終わってから振り返ると、先程の選手へ入れる情報量を調整するという言葉からも、選手の裁量を増やしたかったのかな?と思います。

バックスタンドから観ていると、エスナイデル監督が指笛を使っていたという印象が強いせいもあり、江尻監督になってからベンチからの指示が減ったように感じました。

相手クラブに関する情報と選手の裁量を増やし、自主性を高めることが、『エスナイデル監督のサッカースタイルの日本化』に必要だと考えていたように映りました。

クラブの目標

4試合で監督交代になったこともあり、J1自動昇格が目標だったと思います。

具体的な言葉としては、江尻監督の言葉しかなかったです。

(チームをJ1に)上げたいなと思っています。

J1参入プレーオフという言葉もないので、『J1』というのは自動昇格だと捉えました。

その他

2019年シーズンをエスナイデル監督継続でスタートした理由についてです。

今年と昨年では監督に渡していたタスクが違っていました。昨年に関しては中身の部分やクラブのあり方や、雰囲気など結果と同時に変えてほしいと。

ピッチ上のサッカースタイルや結果以外もエスナイデル監督に変えて欲しいというリクエストがあったようです。

ファン・サポーターには見えにくいと思いますが、結果以外の部分に関しては、かなりの成果があったようです。

レポートを読み返すと、エスナイデル監督就任のレポートにある言葉とのリンクが見られました。

チームとしての“士気”モラールをどうやって上げていくか

この『“士気”モラール』には、ピッチ外も含まれていたことを、後になって知ることになりました。

2020年 尹監督 : 組織への献身とゲームバランスを取り戻す

尹監督は、就任記者会見のレポートを読みました。

このレポートは、5,478文字になりました。

過去最低の成績になったシーズンから、クラブをどう建て直すのか?についての記述が多いです。

現状の課題

2019年シーズンの反省になるかと思います。

尹監督選任の理由とも重なってしまいますが、高橋GMの言葉を引用します。

やはりチームとして継続して闘える集団に変わっていかなければいけない

チームとしても少し、選手のするべき方向性というか、信じるモノを明確に示す必要がある

『闘える集団』という近年お馴染みのワードと共に、『方向性の明示』ということを挙げています。

江尻監督のレポートで感じた、選手の裁量を増やしたことの反動ともとれます。

選手の自主性のみでクラブをまとめることは、まだ難しいので、今は監督の強力なリーダーシップが必要だという結論に感じました。

具体的には、たとえば相手チームよりも走り切る力ですとか、相手チームより強度が高いプレーというのが、この1~2年、データ上で見ても数値が下がってきていました。

曖昧な言葉で語られる事象をデータで見ていたというのは、驚きでした。

クラブの肝とも言えるデータなので、開示はできないのかもしれませんが、どんなデータなのか?気になりました。

尹監督から、いくつかの改善点が挙げられました。

サッカーは1人でやるスポーツではないので、選手全員が一つの方向を向いて動かなければいけない。献身性、そして犠牲になるという、精神が必要です。

私が考えるのは、組織的に行うというところは改善しないといけないと思います。

サッカーの1シーンを切り取らずに、『組織』を大事にしている印象です。

クラブ名でもありますが、どう『United』した状態に持って行くか?が課題でしょう。

どういう言葉が適切か?分かりませんが、課題となる言葉にしていました。

-

- メンタリティーの課題: 『クラブとして1つになれていない』

監督選任の理由

先程引用した高橋GMの言葉は、尹監督招聘の意図を問われた際の回答でした。

やはりチームとして継続して闘える集団に変わっていかなければいけない

チームとしても少し、選手のするべき方向性というか、信じるモノを明確に示す必要がある

この2点を変えてくれる監督して、尹監督を選任したようです。

尹監督が率いたサガン鳥栖やセレッソ大阪の試合をスタジアムで観た感想は、『ソリッドなチーム』でした。

強固な守備ブロックと威力のあるカウンターが魅力だと感じました。

そういった意味では、自分の感性でも納得できる理由でした。

また別な質問でも、選任の理由を語っています。

本当にチームを強くするうえで、いかに具体的な方法論を持っているかというのが監督選定では大事だと思っていました。

この方法論=引き出しの多さは、エスナイデル監督就任のレポートでも記述があります。

過去の監督では、鈴木監督や関塚監督も経験のある監督ですが、方法論や引き出しの多さについては語られていません。

GMが変わっているという要素もありますが、クラブが辿ったJ2の戦いの中で、引き出しの多さが必要だと感じたのかもしれません。

目指すサッカースタイル

2020年シーズンを戦う選手が決まっていない中での会見なので、サッカースタイルについて具体的な言葉は多くない印象です。

ただ大前提として、組織的に戦うという方向は提示しています。

サッカースタイルに関する質問への回答です。

攻撃のための守備をするということです。ボールをどこで奪わないといけないのか、そういった方法があります。攻撃に関しては、選手たちがアイデアを持ってしなければいけないので、アイデアを創出できるように、作り上げられるようにしないといけないとも思います。

他にも『効率的なサッカー』という言葉もあります。

シーズン開始から指揮を執る監督では、最も攻守のバランスを考えていると感じました。

これまでのレポートでは、『主導権を握る』や『アグレッシブ』という言葉が多く使われていました。

攻撃と守備を分けてしまうなら、攻撃に比重を置いていると感じました。

尹監督のレポートでは、そういった印象がありません。

だからと言ってすごく守備を重視している印象もありません。

『攻撃のための守備』という言葉から、守備をベースに置きバランスを考えたサッカースタイルだと思います。

それ以上に、強いメンタリティーに関する言及が多かったです。

体力面や精神面を変えたいというクラブからのリクエストもあります。

『闘える集団』というクラブの言葉に歩調を合わせている可能性もありますが、メンタリティーを大事にしているようです。

クラブの目標

新監督就任会見なので、必ず出る質問です。

チームをJ1に上げるのが、私の一つの大きな目標です。個人的な考えでは、6位以内に入るということですね。

2019年シーズン終了直後ですが、最も控え目な目標に映りました。

長谷部監督代行が就任した際に、J1参入プレーオフ圏内である6位という目標を掲げました。

シーズン開始から指揮を執る監督で、J1参入プレーオフを意識した目標は初めてだと思います。

エスナイデル監督にピッチ外の変革をリクエストしたように、尹監督にもクラブの変革という別ミッションもあるのかな?と感じました。

その他

こちらも予習についてです。

尹監督は、『7試合』というデジタルな数字を挙げていました。

ジェフ千葉からのオファーが来て、じっくり研究したのかな?と思います。

エスナイデル監督に次ぐ試合数を観て、指揮を執る監督になりそうです。

最後に個人的に注目しているポイントを紹介します。

試合前のピッチ内練習で行われるボール回しのグリッドです。

尹監督が率いていたセレッソ大阪だとあまり記憶がないのですが、サガン鳥栖は非常に大きなグリッドを設定していました。

狭いフィールドで守れるように組織的に動き、ボールを奪ったら、誰もいない大きなフィールドへボールを運ぶという意識が徹底されていました。

同じようなグリッドの設定でアップするのか?注目したいと思っています。

まとめ

2020年シーズンを観るにあたり、過去の流れを知るべく監督就任レポートを読み返しました。

江尻監督の言葉を借りると『特殊なセカンドディビジョン』の中で、年々立ち位置が変わっている様子が垣間見えました。

急速にレベルアップする他のクラブに追いつけていないように感じました。

メンタリティーに関する課題は、常に言及されています。

しかしサッカースタイルに関する課題は、攻撃から守備へシフトしています。

関塚監督から長谷部監督代行で、守備の課題がフォーカスされました。

その後エスナイデル監督で攻撃への揺り戻しがあり、エスナイデル監督を継承した江尻監督の元で守備に大きな課題を残しました。

今回レポート読んだ中では、シーズン開幕時に守備を念頭に置いた監督は尹監督が初めてでした。

クラブとして、初めての挑戦になると思いますので、どんな結果であっても2020年シーズンが楽しみになりました。

yas-miki(@yas-miki)

前編はこちらです。

ジェフ千葉の観戦情報です。