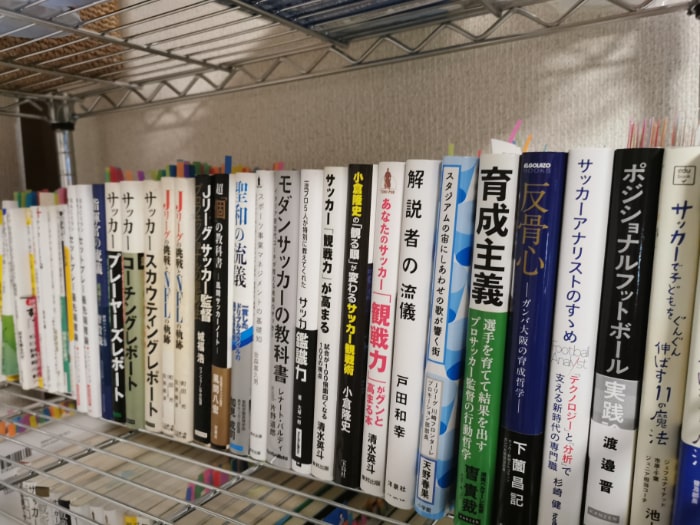

以前におすすめのサッカー関連本を紹介する記事を書きました。

以下の5つのカテゴリーに分けて、3冊ずつ紹介しました。

- サッカーの観方が分かる本

- 戦術に詳しくなる本

- 育成を知る本

- 選手・監督にフォーカスした本

- クラブ・リーグにフォーカスした本

それぞれのカテゴリーについて、3冊に絞るのも難しくなってきました。

そこで、カテゴリーごとに「おすすめできる本」のまとめ記事を作りました。

今回は、「サッカーの観方が分かる本」と「戦術に詳しくなる本」です。

- 観戦術・試合分析と戦術は密接に関連しています。

- 例えば、試合のスカウティング・分析ができるから、対抗策となる戦術を考えられます。(「スカウティング・分析⇒戦術」の順)

- 反対に、古今東西の戦術に詳しくなると、より精度の高いスカウティング・分析ができます。(「戦術⇒スカウティング・分析」の順)

これまでに読んできた「サッカーの観方が分かる本」と「戦術に詳しくなる本」の内、「おすすめできる!」と感じた本を紹介します。

Contents

- 1 サッカーの観方が分かる本とは?

- 2 戦術に詳しくなる本とは?

- 3 これだけは読んで欲しい! おすすめの観戦術・戦術本 3選

- 4 もっとサッカーを知りたい方へおすすめできる観戦術・戦術本

- 4.1 サッカースカウティングレポート ~超一流の分析~

- 4.2 サッカーの守備戦術の教科書 ~超ゾーンディフェンス論~

- 4.3 詳しいことはわかりませんが、サッカーの守り方を教えてください

- 4.4 ドイツ式GK技術革新 ~GK大国に学ぶ「技術」と「理論」~

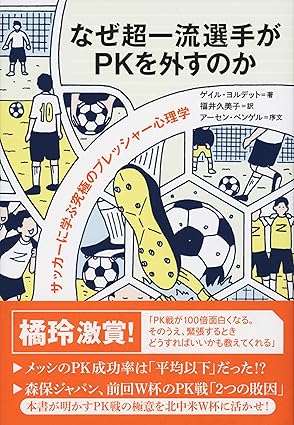

- 4.5 なぜ超一流選手がPKを外すのか ~サッカーに学ぶ究極のプレッシャー心理学~

- 4.6 ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

- 4.7 中村俊輔式サッカー観戦術

- 4.8 戦術の教科書 ~サッカーの進化を読み解く思想史~

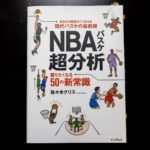

- 4.9 NBAバスケ超分析 ~語りたくなる50の新常識~

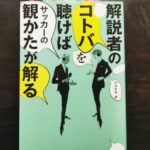

- 4.10 解説者のコトバを聴けばサッカーの観かたが解る

サッカーの観方が分かる本とは?

年々、戦術に関する新たなワードが提唱され、戦術に関する本は増えてきています。

つまり、選手や指導者、コーチングスタッフ、観衆が知っておきたい「戦術に関するワード」が増えています。

過去は1人の天才に試合結果を委ねるような戦術もありましたが、近代サッカーでは、はるかにコレクティブ(組織的な)戦術が重要になっています。

サンフレッチェ広島やロアッソ熊本で監督を務めた小野剛さんの著書に、サッカーの進化を端的にまとめた言葉が書かれています。

現代サッカーの最先端はもはや、個人か組織か、では語れないレベルにまで到達しているのです。連動性を前面に出した戦術の進化によって、1人のスーパースターがいれば勝利をつかめていた時代は終わりました。秩序や規律が整った組織が大前提としてあり、その組織の中でプレーする個々が輝きを放って初めて、勝利を引き寄せられるのです。

戦術の重要性が高まることは、進化し続けるサッカーの戦術を理解するための観戦術、スカウティング、分析のレベルを上げていくことも必要とします。

ゼロトップや偽サイドバックといった個別の戦術も大事ですが、戦術論のベースには正確な観戦術が必要です。

「サッカーの観方が分かる本」とは、「試合の流れや構造、両チームの戦術・考え方を理解できるように指南してくれる本」と定義付けします。

中継や記事、SNSといった媒体の解説は専門家の意見として、とても有用だと思います。

しかし、自分なりの試合構造の把握、戦術分析ができる方が、試合を観る楽しみが倍増します。

戦術に詳しくなる本とは?

試合全体を観て、試合の構造や流れを掴む観戦術を知る本として、「サッカーの観方が分かる本」を定義付けしました。

ピッチで何を体現しているのか?を理解するには、「過去の戦術への理解」が必要だと思います。

今までに無い戦術を観ていると仮定して、「今までに無い戦術」と分かるには、「今まで(過去)の戦術」を知っている必要があります。

また、自分なりのサッカー観を築くにあたって、多くの事例を収集する(=過去の戦術を理解する)ことも必要です。

「戦術に詳しくなる本」とは、「過去や現在に採用されている個別の戦術を扱った本」と定義付けします。

個人的な趣味ですが、個別の戦術とは言っても概念的なテーマを扱う本の方が好きです。

これだけは読んで欲しい! おすすめの観戦術・戦術本 3選

別の記事では、「サッカーの観方が分かる本」と「戦術に詳しくなる本」で3冊ずつ選んでいます。

更に厳選して「これだけは読んで欲しい!」と思える本を紹介します。

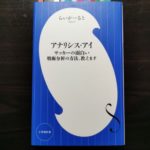

【おすすめ度 No1】アナリシス・アイ サッカーの面白い戦術分析の方法、教えます

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

5.0

|

||

「サッカーの観方が分かる本」として、最もおすすめできる本です。

①著者はブロガーさん、②新書で発刊しているため、サッカー用語も分かりやすい言葉で書かれています。

サッカー観戦の初心者へ向けて、「サッカーの試合の流れを理解する方法」にフォーカスを当てた本です。

試合の流れを理解する方法として、具体的に「どの時間帯に?」、「何を観るのか?」を詳しく書いています。

そのため読んだ日から戦術家になれ、自分なりの試合分析ができるようになると思います。

【おすすめ度 No2】風間八宏の戦術バイブル サッカーを「フォーメーション」で語るな

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

3.5

|

||

「戦術に詳しくなる本」として、最もおすすめできる本です。

著者の風間八宏さんは、川崎フロンターレや名古屋グランパスで監督を務め、多くの書籍が出ています。

どの本も面白いですが、本書が一番分かりやすいと思います。

風間八宏さんのチームは、攻撃的なサッカーを好む傾向が強かったです。

そのため、本書でも攻撃についての記述が多く、ゴール前やビルドアップ時に、どういうプレーが相手を困らせるのか?、どういうプレーがゴールを奪えるのか?のヒントが集められた本です。

これまで知らなかった目から鱗が落ちる知識は勉強になりますが、サッカーを観ていて感じる『なんとなく』や『空気感』が言葉になっていることに感動しました。

ゴールを奪うことに繋がる概念的な考え方、駆け引きを理解するには、サッカー観戦経験が必要です。

【おすすめ度 No3】 元ACミラン専門コーチのセットプレー最先端理論

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

5.0

|

||

| 初心者向け |

3.5

|

||

日本のレジェンド、中村俊輔さんの本の言葉を引用します。

「現代サッカーにおける全得点の約3割はセットプレーから生まれる」

サッカーの試合では、セットプレーから得点(=失点)が生まれやすく、重要性は年々上がっているように感じます。

本書は、世界初のセットプレー専門コーチであるジョバンニ・ビオさんの著書で、指導者やプレーヤー、観客が、セットプレーについて潜在的に思っていたセットプレーの知識が体系化しています。

セットプレーは、試合の中のもう一つの試合。そこではゲームのルールも、選手のポジションや役割も、そしてシステムや配置もまったく別のものに変わる。

普段のシステム論と同じように、「1-5-4」や「2-5-3」という数を使ったシステム表記をセットプレーにも導入しています。

次の試合からセットプレーの視点が変わること間違いなしです。

もっとサッカーを知りたい方へおすすめできる観戦術・戦術本

サッカースカウティングレポート ~超一流の分析~

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

4.0

|

||

著者は、サンフレッチェ広島やロアッソ熊本で監督を務めた小野剛さんで、日本で最高レベルの『スカウティング』に特化した本です。

発売から10年以上が経っていますが、サッカーの本質が変わらない限りは使える普遍的な内容であるので名著であり続けるでしょう。

小野剛さんはスカウティングを担当するスタッフとして、アトランタ五輪、フランスW杯を経験していて、実例を交えて「日本サッカーの最高峰は試合のどこを観ていたのか?」を紹介しています。

スカウティングの手法だけでなく、当事者ならではの現場の温度感や悩みを知ることができるのは、とても貴重です。

本書も、どこを観ると試合の流れを理解できるのか?をまとめていて、非常に分かりやすいです。

そして『観る眼』を身につける方法として、以下のように語っていて、スタジアム観戦のモチベーションになっています。

やはりレベルの高い試合をスタジアムで数多く観ることが大切です。

サッカーの守備戦術の教科書 ~超ゾーンディフェンス論~

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

3.0

|

||

著者はヴィッセル神戸やガンバ大阪で監督を務めた松田浩さんで、ゾーンディフェンスついて書かれたサッカー守備の名著です。

守備戦術に特化した本は多くないですが、ゾーンディフェンス×4-4-2に特化している本書は、非常にニッチな存在です。

そして、ゾーンディフェンス×4-4-2について、以下のような考え方をしています。

「古い」のではなく「普遍的」なのである。守備における基本中の基本であり、スタンダード。

本書は、「ゾーンディフェンスの概念的な話」と「ゾーンディフェンスを実践する上でピッチでやること」が両方書いてあります。

特に著者が作成したゾーンディフェンスに関するPPTは、非常に勉強になり、指導者はもちろん、選手やファンなどサッカーに関わる人に示唆を与える内容です。

本書で語られたゾーンディフェンスを理解すると、試合で守備を観ることも楽しくなります。

詳しいことはわかりませんが、サッカーの守り方を教えてください

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.0

|

||

| 初心者向け |

4.0

|

||

上で紹介した『サッカー守備戦術の教科書〜超ゾーンディフェンス論〜』のエッセンスを絞ってゾーンディフェンスを解説しています。

取り上げる項目を減らし、分かりやすい言葉・表現を使うことで、初心者向けに読みやすくなっています。

サッカーの基本的な知識は必要ですが、指導者はもちろん、観戦力を身につけたいサッカーファンにも刺さる内容です。

サイドハーフがプレッシングのトリガーになる条件やゴール前のクロス対応など、観戦力が上がるような説明ばかりです。

サッカーでは避けることのできないゾーンディフェンスの理解に着手できる一冊です。

『サッカー守備戦術の教科書〜超ゾーンディフェンス論〜』にも書かれていましたが、個の力やフィジカル、気持ち(メンタル)といったマンツーマンディフェンス時代の要素が重要だと解説しています。

『サッカー守備戦術の教科書〜超ゾーンディフェンス論〜』とセットで読むと面白いです。

ドイツ式GK技術革新 ~GK大国に学ぶ「技術」と「理論」~

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

3.0

|

||

ゴールキーパー(GK)について、「求められる考え方」や「持っておくべきスキル」など体系立てて解説している本です。

著者の1人である川原元樹さんは日本とドイツでGKの指導経験があるため、説明がとても分かりやすいです。

GKはサッカーに於いて重要なポジションですが、多くのプレーヤーはGKの競技経験がありません。

そんな人が、GKにはどんな原則やトレンドがあるのか?、GKはどんなことを考えてプレーしているか?を学び、何となくの相場観だけでGKを語ることが無くなる本です。

「正しい?建設的な?理論でGKの批評し、GKのステータスを上げる」ことは、日本サッカーがステップアップするための必須課題のように感じました。

その第一歩になれる本だと思います。

なぜ超一流選手がPKを外すのか ~サッカーに学ぶ究極のプレッシャー心理学~

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.5

|

||

| 初心者向け |

3.5

|

||

心理学とサッカーの関係を研究する教授による、PKの専門書です。

練習すれば成功率を上げられるのか?すら議論になる中で、過去の実績やインタビューといった研究データを用いてPKのプロセスを切り分けていて、とても勉強になります。

PKはどんなプロセスなのか?成功率を上げる要因はあるのか?要因があるとしたらどうトレーニングすれば良いのか?に答える一冊です。

キッカーだけでなく、味方ゴールキーパー、他のフィールドプレーヤー、コーチングスタッフなど、チーム全体でPKに勝ちに行く視点が面白かったです。

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.0

|

||

| 初心者向け |

3.0

|

||

ベガルタ仙台で監督を務めた渡邉晋さんが、「ポジショナルプレー」を語る本です。

堅守をベースにしていたサッカーから、どこに問題を感じたのか?、どう対策を考えたのか?、考えた対策をどう落とし込んだのか?、どんな結果が得られたのか?を追体験できます。

ポジショナルプレーという「戦術に詳しくなる本」ですが、渡邉晋さんのチームマネジメントを学ぶ本でもありました。

「試行錯誤の果てにたどり着いたポジショナルプレー」について、弱点や対戦相手が施した対策、なぜ上手く行かなくなったのか?を説明しているのは珍しく映りました。

以下のように述懐しています。

やはり今振り返れば、もっともっと攻撃を研ぎ澄ませ、やり切り、相手を圧倒するんだ、という発想で突き進むべきだったのではないかと痛感しています。

本書が発売された後も、Jリーグクラブの指揮を執っていますので、攻撃サッカーで魅了して欲しいと感じました。

中村俊輔式サッカー観戦術

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.0

|

||

| 初心者向け |

5.0

|

||

「日本サッカーのレジェンド中村俊輔さん」が解説するサッカーの観戦術の本です。

現役時代に発売した本で、選手として感じていること、また1人のサッカーファンとして感じていることを踏まえた解説で、他の戦術書より息づかいを感じる内容です。

また新書で発売されているため、とても分かりやすい言葉で書かれています。

そのため、特にサッカー観戦の初心者が、「よりサッカーに詳しい人」になるための「次のステップ」を示す本です。

私個人としては、以下の2章が面白かったです。

- 「トップ下」の観戦術

- 「セットプレー」の観戦術

「トップ下」と「セットプレー」は、中村俊輔さんのプレースタイルとは切っても切れない関係にあります。

「当事者は、どう思っているのか?」をまとめているので貴重な本だと思います。

- 「トップ下」の観戦術: トップ下というポジションに起きている環境変化について、どう考えているのか?

- 「セットプレー」の観戦術: プレースキッカーとして、何を大事にしているのか?

戦術の教科書 ~サッカーの進化を読み解く思想史~

| タイプ | 戦術に詳しくなる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

4.0

|

||

| 初心者向け |

2.0

|

||

サッカーの戦術がどのように変化・進化してきたか?を紹介する、戦術の歴史書です。

サッカーに限らず、「戦術=試合に勝つ可能性を上げる方法・考え方」という見方ができ、常にアップデートが続けられています。

つまり戦術を理解するためには、過去の流れも頭に入れる必要があり、本書のような歴史書が良いツールになるのではないでしょうか?

地域社会の文化や価値観が戦術に影響を与えている事例、過去の戦術に新解釈を加えてアップデートした事例が紹介されています。

つまり、サッカーを文化論や考古学として楽しむことができ、斬新な視点だと思いました。

大まかなサッカーの歴史を知っている前提が必要だと思いますが、サッカー好きがもっと好きになる一冊です。

NBAバスケ超分析 ~語りたくなる50の新常識~

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

3.5

|

||

| 初心者向け |

3.5

|

||

アメリカのプロバスケットボールリーグであるNBAの戦術分析の本です。

バスケットボールは、手が使える、フィールドが小さい、ボールアウトで時間が止まる、タイムアウトがある…などサッカーと異なる点があります。

しかし、ボールをゴールに入れる、試合時間が決まっているという大枠は同じスポーツとも言えます。

サッカーと直接関係するわけではありませんが、両競技で共通した方向性があることが分かります。

バスケットボールの戦術は分かりませんが、以下のような共通項だと感じました。

- 試合のペースが上がっていること

- ユーティリティー性のある選手が求められていること

- 攻撃にはスペースの重要性が上がっていること

別競技から学べることが多いと感じた一冊です。

解説者のコトバを聴けばサッカーの観かたが解る

| タイプ | サッカーの観方が分かる本 | ||

|---|---|---|---|

| おすすめ度 |

3.5

|

||

| 初心者向け |

4.5

|

||

サッカー中継の解説にフォーカスした本です。

サッカー中継は、解説者(と実況者)のサッカー観を通して、ピッチで起きていることを伝えることだと思います。

以下のように、解説の役割を分類していて、とても勉強になりました。

「解説」にはニーズに応じて様々な手法がある。まずは、1つひとつのプレーを説得力あるコトバで表現するプレー解説の手法がある。あるいは、試合の流れから先の展開や監督の交代カードを予測する俯瞰解説の手法もある。そのほかにも、観戦に役立つ試合の背景的エピソードや情報を伝える知識解説といった手法もある。注目度の高い代表戦などでは、現地のムードを日本に伝える応援解説の役割を期待されることもあるだろう。

スタジアムでサッカーを観ている人に当てはめても、応援する人、観戦そのものを重視する人、レジャーとして楽しむ人…など様々な楽しみ方があります。

それを中継にも当てはめ、どの種類の解説が好きか?を考えながらサッカー中継を観ていると、自分のサッカー観がはっきりしてくると思います。

「NHKーBS」と「民放地上波」が中継した実際の試合について、それぞれの実況、解説を書き起こした対比は、とても面白いです。

yas-miki(@yasmikifootball)