中村俊輔さんの著書、『中村俊輔式サッカー観戦術』を読みました。

「トップ下」や「セットプレー」といった日本サッカーのレジェンドの目線で楽しむ観戦術の本でした。

戦術に詳しくなれるものですが、無機質に解説を並べた本ではなく、個人の考えも入った息づかいの感じられる解説が特長です。

誰でも分かりやすい内容で、サッカー観戦初心者の入口になる本だと思いました。

Contents

購入の理由

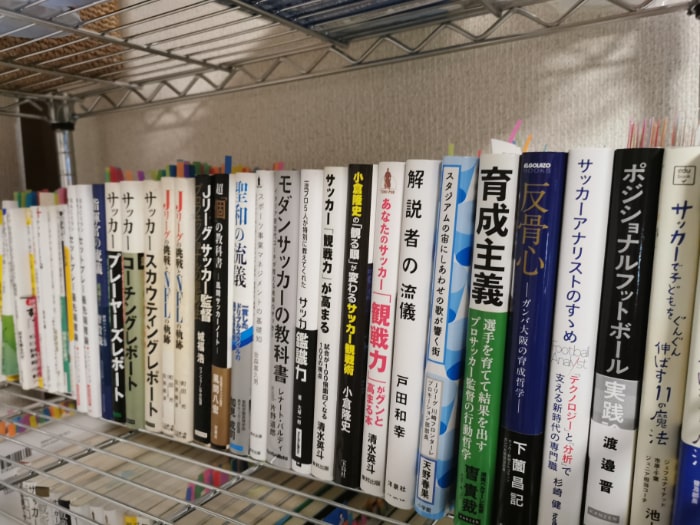

私は、定期的に大きな書店のサッカーコーナーに寄って、どんな本が積まれているのか?を観に行きます。

そんな時に目に入ったのが、本書です。

中村俊輔さんは日本サッカーのレジェンドで、あまりサッカーを知らない人でも、名前は聞いたことがあるのではないでしょうか?

「中村俊輔さんが解説するサッカーの観戦術」は、とても魅力的に映りました。

目次を読むと、メインは以下の5章です。

- 「トップ下」の観戦術

- 「戦術」的な観戦術

- 「個」の観戦術

- 「セットプレー」の観戦術

- 「スタジアム」&「映像」での観戦術

「トップ下」の観戦術と「セットプレー」の観戦術は、中村俊輔さんだから伝えられることがあるのではないか?と期待してしまいます。

また新書で手軽に読めると思い、購入しました。

対象読者

日本サッカーのレジェンドが、サッカーの観方を伝える本です。

また新書ですので、難しいサッカー用語は非常に少なく、読みやすいです。

サッカー用語の登場頻度は「地上波テレビ中継」くらいです。

そのため、サッカーに興味がある人が対象読者です。

特にサッカー観戦の初心者が、「よりサッカーに詳しい人」になるための「次のステップ」を示す本です。

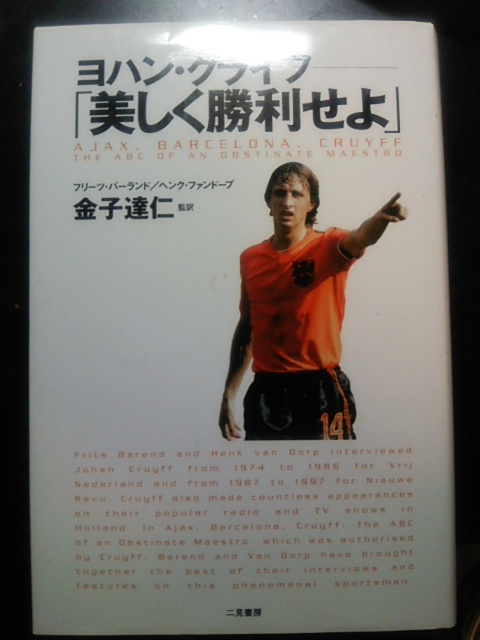

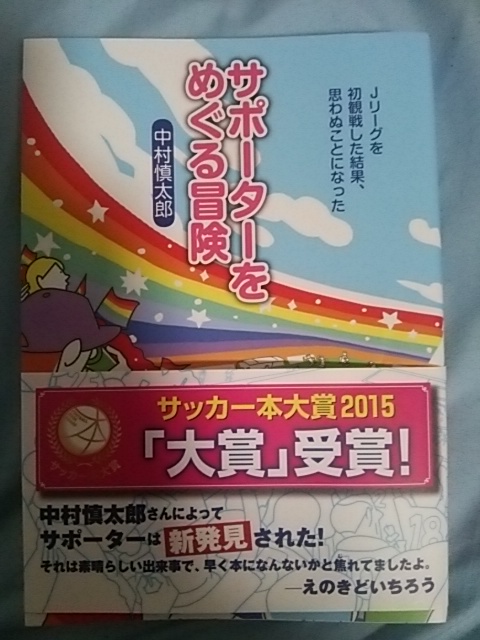

類書

「元プロサッカー選手が語る初心者向けの観戦術」の本は、比較的多いです。

特にサッカーが市民権を得てきた2000年代から増えてきたように感じます。

「初心者向け」という目的から、新書で発売されるパターンが多いです。

私が知っている範囲で、「元プロサッカー選手が語る初心者向けの観戦術」×「新書」に該当するのは、以下の3冊です。

- 宮本恒靖さん:宮本式・ワンランク上のサッカー観戦術

- 福西崇史さん:こう観ればサッカーは0-0でも面白い ~「戦術」と「個の力」を知的に読み解く~

- 中田浩二さん:中田浩二の「個の力」を賢く見抜く観戦術 ~サッカーが11倍楽しくなる!~

この3冊は、「元プロサッカー選手が語る初心者向けの観戦術」を扱っていて、紹介する視点が三者三様で面白いです。

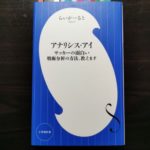

また著者が、らいかーるとさんというブロガーの『アナリシス・アイ ~サッカーの面白い戦術分析の方法、教えます~』は、90分の試合で何を観れば良いのか?という点を深掘りしている名著だと思っています。

少し専門性が上がりますが、サンフレッチェ広島やロアッソ熊本で監督を務めた小野剛さんの『サッカースカウティングレポート ~超一流のゲーム分析~』は、プロはどこを観ているのか?どうやって「観る眼」を養うのか?を紹介している名著です。

トップ下を取り巻く環境変化は、目まぐるしいスピード

本書では、中村俊輔さんが務めた「トップ下」というポジションについての章があります。

近代サッカーが進化していく中で、「トップ下」を取り巻く環境が変化していることを紹介しています。

①トップ下の役割が変わっている

1トップの流行: フォワード的な役割が求められ、守備のタスクが増えている

②トップ下の存在が問われている

組織的なサッカーの繁栄: 最もスタンダードに近い「4-4-2」では、トップ下が存在しない

シャドーストライカーの価値向上: フォワード的な役割ができる選手が配置される

③トップ下の環境が変わっても、トップ下を置く理由はある

違いを作れるトップ下タイプの選手がいれば、その能力を最大限発揮するためにトップ下を置く価値がある

他の本を引用しながら、トップ下の環境変化をまとめた記事も読んでいただけると幸いです。

ポイント1: フリーキックでの「ゴールキーパー」と「キッカー」の駆け引き

中村俊輔さんと言えば、フリーキックを始めとした「プレースキック」でしょう。

海外のクラブでもプレースキッカーを任され、美しいゴールを演出し続けていました。

プレースキックの第一人者が語るセットプレー論には含蓄があります。

私が面白いと思ったのは、フリーキックでの「ゴールキーパーとの駆け引き」です。

フリーキックの見どころとして、「ゴールキーパーのアクション」を挙げています。

本書が発売されたときは、相手チームが作る壁の間に、味方選手を配置することができました。

ボールとゴールキーパーの間に味方選手を配置することで、ゴールキーパーの視界を遮る駆け引きをしています。

「攻撃側の選手は壁から1メートル以上離れなければならない」というルールに変わった現在も、同じようにゴールキーパーの視界を巡る攻防は行われています。

本書で指摘されていたのは、ゴールキーパー側の目線に立った観方でした。

最初に立っている位置からのコースは相手キッカーも消してくるので、そのポジションをわざとフェイクに使い、1歩か2歩だけ動いて視野を確保するGKもいる。瞬間的な動作なのでGKに注目していないと分からないと思うが、直接FKが決まる・止められるの過程にはとても細かなプロセスがある。

どうしてもキッカー側に注目してしまい、ゴールキーパーはなかなか観られませんが、次の試合からのサッカーの観方が変わります。

ゴールキーパーが視界を確保する駆け引きをしているということは、元日本代表の小島伸幸さんの著書『ゴールキーパーの優劣は、ボールに触れない『89分間』で決まる』で紹介されています。

たとえ壁の前で相手選手に視界を邪魔されたとしても、そのときのゴールキーパーからすれば、視界を遮られているフリ、をすればいい。

実際に壁をつくり、いざフリーキックに対してゴールキーパーが構えたときには、別のポイントで視界を確保できていれば問題ない。

そして、ゴールキーパーが考えていることは、キッカーにもお見通しという構図です。

ゴールキーパーもキッカーも、お互いの考えは分かっていて、今回はどちらが上回るか?という視点を得られそうに感じました。

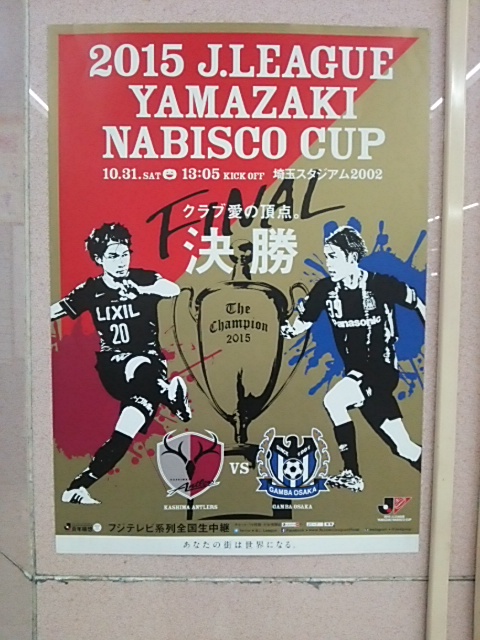

そして、中村俊輔さんのJリーグ初ゴールが、小島伸幸さんが構えるゴールへ決めた直接フリーキックというのが面白いです。(壁に味方選手はいませんが)

動画の最初が、そのゴールです。

ポイント2: コーナーキックでのキッカーの影響度は…

得点が期待できるセットプレーとして、コーナーキックが挙げられます。

「ゴール前に突入する選手」と「ゴール前へボールを供給するプレースキッカー」の共同作業の結果が、ゴールになるプレーです。

「ゴール前に突入する選手」と「ゴール前へボールを供給するプレースキッカー」の影響割合について、以下のように書かれています。

世の中的には「セットプレーはキッカーが7割」と言われているけど、僕の中では「中で合わせる選手が7割、キッカーは3割」だと思っている。これはゴール前の味方次第という投げやりな意味ではなく、3割の責任の中で自分がパーフェクトなボールを蹴ることができれば、自ずとゴールできる確率が高まるという考えだ。

プレースキックの第一人者としては、「ゴール前へ突入する選手」の方が影響力を持っているという考えのようです。

「どうやってゴール前で優位な局面を作るのか?」については、ジョバンニ・ビオさんと片野道郎さんの『元ACミラン専門コーチのセットプレー最先端理論』が詳しい整理をしています。

- 戦略(構想と配置): 事前の研究から最も有効な配置につく

- 戦術(準備): キッカーが蹴るまでの時間、あるいは蹴った直後にあらかじめ決められた組織的な動きをする

- 技術(実行): キック、シュート といった 純粋にテクニカルな部分

「戦略」と「戦術」のプロセスは、「ゴール前へ突入する選手」だけが関わります。

「技術」のプロセスは、「ゴール前に突入する選手」と「ゴール前へボールを供給するプレースキッカー」の両方が関わります。

この整理だと、本書の「中で合わせる選手が7割、キッカーは3割」と同じ考え方です。

ただ「キッカーの重要性」を否定するものではありません。

いかに綿密に戦略を練り、戦術を準備したとしても、最後の技術的プロセス、すなわちキックの質が伴わなければ、セットプレーがゴールという成果をもたらすことは不可能だ。

質の高いキッカーがいるか?は、監督や指導者がコントロールできる範囲ではないので、ゴール前で優位に立つ方法を確立する狙いだと思います。

両者を合わせて考えると、「監督や指導者から観た視点」と「中村俊輔さんから観た視点」が重なっていることが分かります。

yas-miki(@yasmikifootball)