本書は、サッカーの戦術がどのように変化・進化してきたか?を紹介する本です。

キーワードとして、3バックやトップ下、ゼロトップなど色々な切り口を用意しています。

あるようで無いサッカーの歴史書は、戦術の理解を助けるツールになると感じました。

またジャーナリストならではの文学的な表現と説明的な表現が混在していて、文章としての美しさがあります。

大まかなサッカーの歴史を知っている前提が必要だと思いますが、サッカー好きにはたまらない一冊です。

Contents

購入の理由

私は、定期的に大きな書店のサッカーコーナーに寄って、どんな本が積まれているのか?を観に行きます。

そんな時に目に入ったのが、本書です。

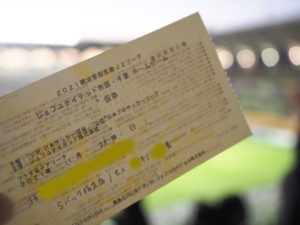

サッカー観戦をする際に、両チームが何を狙っているのか?どこに時間的・空間的な優位を作ろうとしているのか?といった、大まかな戦術は知っておきたいと思っています。

両チームの狙いを理解するためには、個々の「戦術に詳しくなる本」というよりは、「サッカーの観方が分かる本」を読んでいます。

私にとって、『戦術の教科書』というタイトルの本は、とても魅力的に見えました。

目次の章立てを読んでも、以下のような章になっていました。

- アンチカウンター理論としてのゲーゲンプレス

- ゼロトップはどこへ消えたのか

- ゾーン・ディフェンスがカバーする領域

多少なりとも戦術に興味があるサッカーファンなら、「オッ!」と思わずにはいられず、購入しました。

対象読者

本書を読む前の注意点

読む前に、「本書の概要」と「自分が読みたい内容」に齟齬がないようにチェックした方が良いです。

私のように『戦術の教科書』というタイトルに期待して読むと面食らう可能性が高いです。

というのも、本書は、何かしらの戦術を解説したり、体系的な理論を展開したりする本ではありません。

サブタイトル『サッカーの進化を読み解く思想史』の通り、章ごとに論じる戦術用語があり、その戦術用語に関する歴史を紹介する本です。

「戦術=(サッカーの)試合に勝つ可能性を上げる方法・考え方」という見方ができるので、「戦術≒思想」として話が進んでいます。

読書の前提条件

目次の例を再度紹介します。

- アンチカウンター理論としてのゲーゲンプレス

- ゼロトップはどこへ消えたのか

- ゾーン・ディフェンスがカバーする領域

ここで登場するゲーゲンプレスやゼロトップ、ゾーンディフェンスといったサッカー用語は知っている前提で話が進みます。

そして戦術に関する本ですので、たくさんの監督が登場します。

クライフ、グアルディオラ、モウリーニョ、クロップといった監督たちは、採用している戦術も含めて、知っている前提で、解説はありません。

また、「〇〇年代は××というクラブ・代表が戦術△△使って躍進した」のように、大まかにでもサッカーの歴史を知っていないと本書の理解が難しいと思います。

サッカー専門用語のオンパレードですので、初心者向けとは言えず、既存のサッカーファンが楽しめる本です。

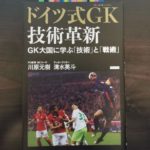

類書

本書を「サッカーの歴史書」と位置づけると、類書はかなり少ないと思います。

私の記憶にあるのは、龍岡歩さんの『サッカー店長の戦術入門 ~「ポジショナル」vs「ストーミング」の未来~』と大住良之さんの『新・サッカーへの招待』という本だけです。

『サッカー店長の戦術入門 ~「ポジショナル」vs「ストーミング」の未来~』は、2010年代の戦術史にフォーカスを当てているので、本書と近い視点です。

本書の方が、数10年単位の戦術史を扱っていて、範囲は広いですが、最近の事例については薄い印象です。

『新・サッカーへの招待』は、1998年フランスワールドカップ直前に発売された新書で、ワールドカップ初出場で増えたであろう初心者へ向けて、「サッカーとは何か?」を紹介している中で、歴史も取り扱っています。

戦術にフォーカスしている本書とは、異なる視点を持った本です。

ポイント1: サッカーの戦術であっても歴史を学ぶ意味

戦術にはトレンドがあります。

- スタンダードになっている戦術に対して、誰かが新しい戦術を考案し成果をあげる

- 我先にと新しい戦術を取り入れ、それがスタンダードになっていく

「①スタンダードになっている戦術に対して、誰かが新しい戦術を考案し成果をあげる」と「②我先にと新しい戦術を取り入れ、それがスタンダードになっていく」のサイクルこそがトレンドだと思います。

「戦術=(サッカーの)試合に勝つ可能性を上げる方法・考え方」という見方をすると、過去のトレンドを把握した上で、相手を上回る戦術を考案する必要があります。

サッカーとは関係なく「歴史を学ぶ意義」の例を挙げます。

- どのようにして現在の価値観が形成されたか?を省みることで、社会の価値観で「変化するもの」と「変化せず継続するもの」を理解できます。

- 時代や地域・文化によって「正しさ」は異なる、つまり価値観は相対的であることを認識し、自他の価値観の違いを理解できます。

「価値観」の部分を、「戦術」に置き換えると、戦術の歴史を理解する本書の役割がはっきりしてきます。

戦術の歴史という意味では、サッカースカウティングレポートの言葉が印象的でした。

サッカーは世界中で愛されているスポーツです。歴史と伝統があります。掘り当てたらすっと上に行けるような戦術は、もはやそうそうありません。斬新な戦術や戦略は、ほとんど拾い尽くされている感があります。

サッカースカウティングレポート ~超一流のゲーム分析~

斬新な戦術は、ほぼ拾い尽くされているのだから、過去の戦術に新たな解釈を加えることでアップデートしていく必要があるという意味だと思っています。

これを実現した例を紹介しているのが、本書のEpisode.14「理想主義者、ペップ・グアルディオラの挟持」です。

マンチェスター・シティで采配を振るうことになったグアルディオラは、140年前にスコットランドのクラブチームであるクイーンズ・パークが採用した戦術に、新しい解釈を加えて展開したというストーリーです。

果たしてグアルディオラが本当に140年前のサッカーを研究し、採用したのか?は、分かりません。

しかし、サッカーを考古学的な解釈を楽しめることは斬新に映りました。

ポイント2: 海外ジャーナリスト独特の語り口

メインの著者は、イギリス人ジャーナリストのジョナサン・ウィルソンさんです。

著者の紹介部分には、以下の記述があります。

戦術研究の第一人者として知られ、サッカーのシステム論から、歴史、文化まで様々なテーマをウィットに富んだ筆致で記す。

戦術の教科書 ~サッカーの進化を読み解く思想史~

「筆致で記す」という文学的な表現は、サッカー関連本では珍しいと思います。

本書中では、他にも「薫陶を受ける」や「萌芽をみる」、「先鞭をつける」というような言葉を使っていて、サッカー関連本では異端と言えます。

一方で、過去に海外サッカー誌を読んでいた私にとっては、どこか懐かしい表現に感じました。

英語の原文で使われる表現なのか?日本語訳で加わった表現なのか?実際の所は分かりません。

本書で使われる、文学的な表現と説明的な表現を混ぜ合わせた独特な語り口は、説得力と美しさを持っていると感じます。

また、ウィルソンさんは1976年生まれですが、文章には、100年前の試合を、その目で実際に観てきたような息づかいがあります。

同様のことは、共著者の田邊さんが書いた部分にも言えます。

ウクライナ人のロバノフスキーが率いたソ連代表が展開した「組織的なプレッシング」の登場を、東西冷戦の時代背景を絡めて紹介したColumn.1「共産主義思想としてのプレッシング」は、とても面白い内容でした。

「文章の美しさ」という点では、サッカー関連本で「随一の作品」と言えます。

yas-miki(@yasmikifootball)