ベガルタ仙台で監督を務めた渡邉晋さんが、「ポジショナルプレー」を語る本です。

システムありきではなく、何を考えてポジショナルプレーにたどり着いたのか?を詳細に紹介しています。

たどり着いたシステムの弱点と対戦相手が施した対策、なぜ上手く行かなくなったのか?を説明しているのは珍しく映りました。

ポジショナルプレーという「戦術に詳しくなる本」ですが、渡邉晋さんのチームマネジメントを学ぶ本でもありました。

Contents

購入の理由

私は、定期的に大きな書店のサッカーコーナーに寄って、どんな本が積まれているのか?を観に行きます。

そんな時に目に入ったのが、本書です。

流行語とも言える「ポジショナルプレー」という言葉は、なんとなく分かっている程度でした。

著者は、ベガルタ仙台の監督を務めた渡邉晋さんで、在任当時は「ポジショナルプレー」を実現していると評判だったようです。

また、帯には、以下の言葉が載っていました。

1人で2人を困らせて、数的優位を作り出せ

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

「Jリーグの舞台で指揮を執っていた人による、ポジショナルプレーの解説本」という期待をして購入しました。

対象読者

サッカーの専門書、それも「ポジショナルプレー」という戦術にフォーカスした本ですので、初心者向けとは言い難いです。

図解は比較的多いですが、サッカーの局面を文字で解説する場合が多いです。

文字で書かれた戦況を、頭の中で想像できないと、置いて行かれます。

本書は、著者がベガルタ仙台の監督として「考えていたこと」や「トライ&エラー」をまとめていますので、Jリーグに関する知識はある前提です。

マイナスなことを書いてしまいましたが、サッカーの戦術を扱う本の中では、分かりやすい言葉で書かれています。

感覚的に文字が大きいからか?スッキリした見た目で、読みやすいです。

また、「トライ&エラー」に注目して読むと、ドキュメンタリータッチな読み物として楽しめます。

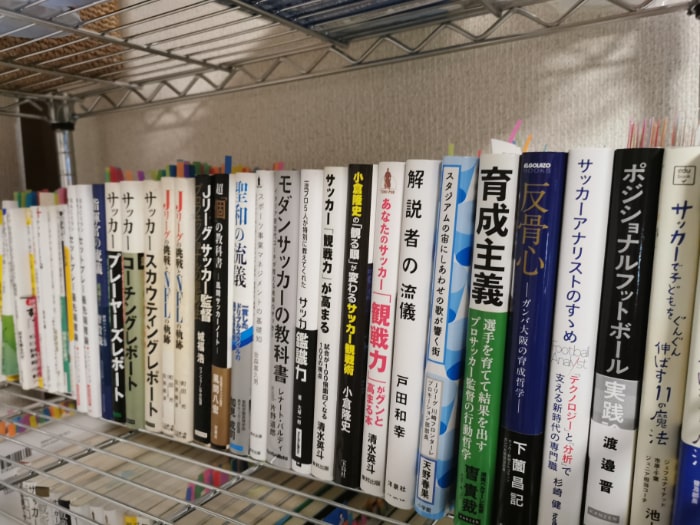

類書

「Jリーグの監督による戦術書」という切り口で見ると、類書は存在します。

私が読んだ中では、以下の3冊は同じカテゴリーです。

- 風間八宏さん / 風間八宏の戦術バイブル ~サッカーを「フォーメーション」で語るな~

- 松田浩さん / サッカー守備戦術の教科書 ~超ゾーンディフェンス論~

- 岩政大樹さん / FootBall PRINCIPLES ~躍動するチームは論理的に作られる~

3冊とも異なる戦術を扱っていますが、とても面白い本でした。

また、「Jリーグの監督が書いた本」まで切り口を広げると、メジャーなジャンルですので、より多くの類書が存在します。

古い本ですが、以下の4冊は面白かった記憶があります。

- 城福浩さん / Jリーグ サッカー監督 プロフェッショナルの思考法

- 森保一さん / プロサッカー監督の仕事 ~非カリスマ型マネジメントの極意~

- 西野朗さん / 勝利のルーティーン ~常勝軍団を作る、「習慣化」のチームマネジメント~

- 曺貴裁さん / 育成主義 ~選手を育てて結果を出すプロサッカー監督の行動哲学~

ポイント1: ベガルタ仙台の渡邉監督が考えたことをトレースできる

「Jリーグの舞台で指揮を執っていた人による、ポジショナルプレーの解説本」という期待をしていましたが、良い意味で期待を裏切られたと思います。

私は、本書を「戦術に詳しくなる本」として分類しています。

「戦術に詳しくなる本」として分類している他の本と異なっている点は、著者がベガルタ仙台の監督として、何を考え、何に悩み、どう解決しようとしたか?を書いていることです。

他の本は成功事例集であるのに対し、本書は「失敗事例つき」成功事例集と言えます。

監督の頭の中をトレースできるのは、とても勉強になりました。

サッカー中継の解説にフォーカスした本『解説者のコトバを聴けばサッカーの観かたが解る』では、指導者の解説のメリットを、以下のように紹介しています。

解説者は、基本的に90分のサッカーを解説するわけですが、指導者の場合は1週間・168時間という長い尺度で観ているという視点もありますよね。

解説者のコトバを聴けば サッカーの観かたが解る

同じことが本書にも言え、他の「戦術に詳しくなる本」は試合時間である90分に起きたことを書いているのに対し、本書は1週間・168時間に起きたことを書いています。

ポイント2: システムありきでなく、ポジショナルプレーにたどり着いた過程

本書は、ベガルタ仙台の監督を務めていた時に考えたことをトレースでき、ポジショナルプレーに至った経緯が詳しく書いてあります。

堅守をベースにしていたサッカーから、どこに問題を感じたのか?、どう対策を考えたのか?、考えた対策をどう落とし込んだのか?、どんな結果が得られたのか?を追体験できます。

つまり、ポジショナルプレーという完成形が頭にあったのではなく、試行錯誤の結果がポジショナルプレーであったとしています。

著者もその点は強調しています。

まず、マインドを変えて攻撃で主導権を握る。そのためには高い位置で幅を取る。それを選手に提示してトライした結果、[3-4-3]の配置のほうが彼らに適していた、という流れです。決してシステムありきではない、ということは強調しておきます。

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

ポジショナルプレーに移行する中で、「動きすぎないこと」や「いてほしい場所からいなくならないこと」に腐心していることが分かります。

別の本でも「動きすぎないこと」や「いてほしい場所からいなくならないこと」の重要性が主張されています。

ゆえにポジショナルフットボールの考えでは「味方を信じて持ち場にいる」ことが最良のサポートとなる。

良い攻撃に必要な要素とは?

攻撃の考え方について、他の本と共通点がありました。

先程、類書として挙げた城福さんの著書、『Jリーグサッカー監督 プロフェッショナルの思考法』を引用します。

システムを構築する際に私が大事にしているのは、誰が「裏」を狙い、誰が「時間」を作り、誰が「幅」を取るかです。攻撃における最大の目的はゴールを奪うこと。すべてはそこからの逆算になります。

Jリーグサッカー監督 ~プロフェッショナルの思考法~

この一節は、私には理解しやすく、観戦する時に必ず頭に浮かべています。

確かに攻撃サッカーでは、「裏」、「時間」、「幅」が有効に整理・機能しているように見えます。

本書では、一文で同じ表現はありませんが、色々な所に似た考え方を発見できます。

まずは前の3枚。特に2シャドーの背後へのアクションが何より重要だと。

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

まずはセカンドボールを拾える高さまで全体を押し上げ、立ち位置を取るための時間を作ることを大事にする。

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

流れの中で何となくたどり着くのではなく、最初に幅ありきで、意図的にこちらから形を作って仕掛けていきたい。

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

この2つの本には、発売に8年の差があります。

しかし多少の時代の変化があったとしても、良い攻撃に欠かせない考え方は変わらないことを示唆していると思います。

言語化の強み

「言語化」は近代サッカーの流行語だと思います。

言語化のメリットについて、本書も以下のように紹介しています。

一つの言葉や原則で、全員が共通の絵を描けるというのは重要なことだと思います。また、そのためにはわかりやすい言葉、原則であることが必要不可欠です。

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

著者は「剥がす」や「もぐる」、「切る」、「解放」といった言葉を使ったようです。

特定の動きに「共通の名前」を付け、練習や説明によってインストールすると、チーム内で共通理解となるようです。

城福浩さんは、共通理解を「スタンダード」という言葉に置き換え、チームが立ち返る場所としての「スタンダード」を紹介しています。

本書は「失敗事例つき」成功事例集と書きましたが、本書の面白いところとして、言語化したものの浸透しなかった言葉も紹介していることです。

そのため、戦術書にありがちな「無機質さ」が薄く、ピッチでの息づかいが聞こえます。

ポイント3: ポジショナルプレーの「デメリット」や「上手く行かなかった要因」を説明している

本書の特徴として、「トライ&エラー」の過程を余すことなく語っていることが挙げられます。

年単位では、以下のような流れです。

- 堅守速攻のサッカーをする

- 自分たちが主導権を握るポジショナルプレーで成果を上げる

- 他チームに研究されたことにより不都合な局面が増える

- 結果を追うあまり堅守速攻のサッカーに戻る

この流れの内、「他チームの研究により不都合な局面が増えた」理由についても解説しています。

- 自陣深くまで押し込まれると1トップが孤立してしまう(効果的なカウンターが出にくくなってしまう)

- 相手も3バック(5バック)を採用しミラーゲームになると、「良い立ち位置」が取れなくなってしまう

- 最初から「立ち位置」に立ってポジションチェンジが無いと、相手ディフェンダーに捕まりやすくなってしまう

- 数的不利になりやすいスペースを研究され、危険なカウンターを受けてしまう

「サッカーの戦術は日々進化していること」や「戦術は相対的で、絶対に優位に立てるものが無いこと」を考えると、戦術寄りのデメリットを挙げても問題ないのかもしれません。

それであっても、特定の戦術の弱みを、ここまで?と思うほど紹介しています。

特定の戦術を続けることのメリット・デメリットについては、中村俊輔さんの著書でも紹介されています。

戦術の第一歩として、フォーメーションを固定させるチームは少なくない。それぞれのポジションに役割を課し、特性を持った選手を当てはめていく。メリットとしては、形を固定して戦うことで共通理解が深まり、戦い方がブラッシュアップされていく。デメリットは長い年月同じフォーメーションで戦うとどうしても相手に研究され、自分たちもマンネリ化する恐れがあることだ。

ポジショナルプレーが成果を上げ、継続が難しくなった流れが、ピッタリ当てはまります。

攻撃サッカーを浸透させるには?

本書では、戦術上の理由よりも重要な「結果が出なくなってしまった要因」も挙げています。

どうしてもトレーニングの量として、守備が多くなり、方向性、そしてマインドも守備に変わると、今までに持っていた攻撃の良さも、質も、どんどん落ちていきます。

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

攻撃的なサッカーを標榜するチームにとって、守備の整備にどれくらい取り組むのか?は大事な問題です。

守備に重心を移すと、攻撃のマインドが失われる事例は多いのかもしれません。

著者は、以下のように述懐しています。

やはり今振り返れば、もっともっと攻撃を研ぎ澄ませ、やり切り、相手を圧倒するんだ、という発想で突き進むべきだったのではないかと痛感しています。

ポジショナルフットボール実践論 ~すべては「相手を困らせる立ち位置」を取ることから始まる~

攻撃に比重を置き続け、突き抜けることの難しさは、攻撃サッカーを貫いた監督の本でも見つけることができます。

川崎フロンターレや名古屋グランパスを率いた風間八宏さんの本では、『あえて守備の練習を放棄した理由』というパートがあり、以下の言葉で語っています。

なぜか?監督が中途半端な姿勢を見せたら、これまでに見たことないサッカーなんて実現できないからですよ。

風間八宏の戦術バイブル ~サッカーを「フォーメーション」で語るな~

ガンバ大阪やロシアワールドカップで日本代表を率いた西野朗さんの著書を引用します。

ロスタイムに追い付かれたり、攻撃に行っても点が取れなかったりした時もあった。カウンターを受けて負けたり、そういう試合が続くと、さすがに采配の甘さを感じるし、「守備も」という気持ちになることも、なくはない。

勝利のルーティーン ~常勝軍団を作る、「習慣化」のチームマネジメント~

YouTubeでも、攻撃サッカーへの拘りを語っています。

彼らは、「攻守のバランス」の葛藤もありながら、攻撃へ突き抜けたからこそ、「攻撃サッカーの権化」となったのかな?と感じました。

yas-miki(@yasmikifootball)

-min-150x150.jpg)