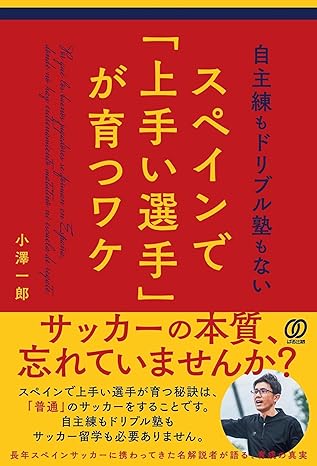

本書は、スペインでのコーチング経験があるジャーナリストによる、4種(小学生年代)に於ける、日本と海外(スペイン)の比較に焦点を当てた本です。

育成に関する本は多くありますが、「海外との比較にフォーカスした本」は少ないと思います。

そのため、非常に貴重な視点を持った本です。

また、スペインの育成との比較によって、日本の教育や社会システムに切り込む論点はとても面白いです。

また指導者や保護者など子どもを取り巻く大人への提言もあり、特に指導者であるパパコーチにオススメできます。

Contents

購入の理由

定期的に書店のサッカーコーナーに、どんな本が置かれているのか?(=どんな本が発売されているのか?)を見に行っています。

その際に、平積みされていたのが本書でした。

本書のタイトル、『スペインで「上手い選手」が育つワケ』には、とても興味をひかれました。

一般的に、「スペイン=上手い選手が多い」という認識は一致していると思います。

他の書籍でも同様の記述があります。

スペインにはそのポジションが得意な、めっちゃ上手い選手がたくさんいるわけです。『スペインサッカーの権化』のような、状況判断と技術に優れたインテリオールがたくさんいます。その中で、あえて日本人選手を獲得しますか?と。

また、2010年前後はバルセロナが隆盛を極めた時期であり、「なぜ上手い選手が輩出されるのか?」は知りたいテーマでした。

この「なぜ上手い選手が輩出されるのか?」というテーマに関する知識を深めるために、即決で購入しました。

本書の対象読者

本書を理解するために、ある特定の分野の知識が必要というわけではないと思います。

一方で、「小学生年代のサッカー」や「基本的なサッカー用語」に関する薄っすらとした知識があった方が読み進めやすいでしょう。

読み方のアドバイス

「あとがき」を先に読み、本書の目的を頭に入れた方が良いと思います。

理由は、本書の目的上、日本のココがダメ、スペインはスゴいという論調であり、読者によっては余計なストレスがかかるためです。

本書の「あとがき」を引用します。

悔しいかな、本書では基本的にスペインの育成を褒め、日本の育成をけなしています。私は日本人でありスペインのサッカーに強くなってもらいたいとはこれっぽっちも 思っていないので、このスタンスは本意ではなく心底悔しいのです。

本書を最初から読んでいた私は「勉強になる」とは思いながらも、少しずつ、どこか批判的に読み進めていたように感じました。

そのため、「あとがき」に書かれた本書の目的を読んだうえで、本編を読み進めることをオススメします。

類書

先程も書いたように、4種(小学生年代)に於ける、日本と海外(スペイン)の比較に焦点を当てた本です。

そのため、類書は少ないと思います。

育成に関する書籍としては、「育成はこうあるべき」という本、「特徴のあるチーム・学校・指導者」を採り上げた本が多いです。

先程、引用した『興国高校式Jリーガー育成メソッド』は、この分類に当てはまります。

育成に関する本でも、例示として海外との比較は頻繁に登場しますが、あくまで例示であり、数行〜数ページで終わってしまいます。

そして4種にフォーカスした記述を見つけるのは、さらに難しくなります。

スペインの育成に関する書籍としては、『教えないスキル ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術』が有名です。

こちらは、著者である佐伯友莉子さんがスペインのクラブ、ビジャレアルの育成年代全般で、どんな取り組みをしているのか?を紹介しています。

「どんなマインドで育成に取り組むのか?」、「どんな声掛けをすると良いのか?」などを実例を基に紹介しています。

そのため、本書に比べると、育成の実例は詳しいですが、日本サッカーとの比較が少ないと感じています。

「育成はこうあるべき」という本に分類できると思います。

ポイント1: どこかで読んだがまとまっている本

多くの示唆がある本書を読んで、特に学びになったポイントや感想を紹介します。

本書を読み終えて、一番最初の感想は、「どこかで読んだ記述が、体系的にまとまっているな」でした。

先程も書きましたが、「育成に関する本」や「日本サッカーの現在・未来に関する本」では、海外と日本の育成方法・システムの比較がよく登場します。

著者が考えるそれぞれの主張の根拠や補完として、海外の例を引用するパターンが多く、ちょっとした紹介にとどまります。

つまり多くの本を読んでいると、Aという海外事例は「この本」、Bという海外事例は「あの本」というように事例が散在している感覚になります。

再度、海外事例を確認しようとすると、「どの本だっけ?」となりがちです。

本書はスペインと日本の比較論ですが、おそらくスペインという言葉をヨーロッパに拡張しても当てはまると思います。

そしてサッカーをすることで起こるピッチ内外の事象について、体系的にまとめた本になっています。

ポイント2: 教育システムを含んだ問題点を提起

育成年代についての本である以上、教育システムとの関連も登場します。

日本では「学校の部活動」としてサッカーに取り組む人が圧倒的に多いです。

一方で、ヨーロッパや南米では「クラブチーム」でサッカーに取り組み、学校は勉強の場であるようです。

この違いについては、多くの本でも扱われています。

本書でも、次のように問題提起をしています。

一方の日本は6・3・3・4(小学校、中学校、高校、大学)という学校教育の枠組みに縛られたカテゴリー分けがされています。移籍やカテゴリーを超えた飛び級も難しく、優れた才能のある選手を上手く伸ばせない環境があります。

個人的に学校との結びつきは、「多くの人がサッカーにプレーする機会を提供できる」というメリットもあると思っています。

他の本によると、それはクラブチームでも変わらないとされています。

高体連のサッカー部はもちろんのこと、クラブユースのチームも、ユース年代では3年間は選手にプレーする環境を提供しなければならない。

しかし、クラブチームは選ばれた選手しかプレーできる機会がありません。

私自身も含め、クラブチームは多くのプレーヤーには縁のない世界で、学校のサッカー部に助けられたと言っていいと思います。

また野球やバスケットボールをはじめ、学校でプレーすることがメインストリームである競技が多いのが日本の特徴でしょう。

サッカーだけがクラブチームでプレーすることが当たり前の社会にしていくのは難しいと感じました。

そのため「絶対に学校との結びつきを絶たなければならない」とは思っていません。

一方で、本書が指摘している通りのデメリットもあり、それはとても的を射た視点です。

その中で、どのような最適解を見出せば良いのか?は難しい課題だと感じました。

ポイント3: 社会システムを含んだ問題点を提起

学校という教育システムと同じように、社会システムとの関連も紹介されています。

日本の場合はプロクラブのユース所属の一部選手を除き、基本的に「新卒年齢の区切り」でプロになります。高卒なら18歳、大卒なら22歳でデビューと年齢が決まっているわけです。

一方のスペインの場合は、選手のレベルに合わせてデビューする年齢が決まるため、ヤマルのように15歳でプロデビューする選手もいれば、その時期がもっと遅い選手がいます。

日本の社会システムである新卒一括採用との関連は、他の本には無い新たな視点だと感じました。

確かに一部の有力な選手を除けば、プロになるタイミングは新卒年齢でしょう。

先程、引用した6・3・3・4(小学校、中学校、高校、大学)制による所が大きいです。

一般企業でも「キャリアの柔軟性」や「企業文化の硬直化」などの観点から新卒一括採用の問題が話題になってきています。

プロサッカーでも同様であり、一般社会とつながりがあることを新たに学べました。

ポイント4: 日本人の特徴であるマインドを指摘し、指導する時のマインドをセット

本書では、日本サッカーの問題点として、指導者や保護者のマインドも指摘しています。

主張や意見をぶつけあって、最終的に監督が方針をまとめるのがサッカーだとスペインの子たちは思っています。一方で日本では黙々とプレーすることが美徳とされる一面もあります。「監督が一番偉いから、監督の言うことをそのまま聞くことが大切」「チームの方針とは異なる自分の意見を言うことは良くないことと思っている子もいるでしょう良くないこと」と思っている子もいるでしょう。

どちらかと言うと本書では、小学生年代からサッカーの型を教えることがスペインと日本の違いという主張が多いです。

また、指導者の指示通りにプレーすることは、戦術遂行の意味ではメリットなのかな?とも思います。

しかし、自主性や柔軟性といった観点からはデメリットであるという主張です。

戦術という型はあるけれども、その型を「裏切る」ことがサッカーの面白さだと思っているので、日本サッカーには、この指摘・デメリットを改善して欲しいなと思います。

この主張は理解できるものでありますし、過去にU-14の国際大会を観に行った時にも似たような感想を持ちました。

海外の選手はチームメイトだけでなく、レフェリーにも意見していて、文化の違いを見せつけられた思いでした。

「テレビで見る海外の選手が小さくなっただけ」という感想でした。

一方、日本の選手は「上手いけど大人しい」選手が多かったです。

その他にも本書では、サッカーと人間形成についても項もあり、選手を取り巻く大人がどのように立ち振る舞うのが良いのか?についても論じていて、面白かったです。

yas-miki(@yas-miki)