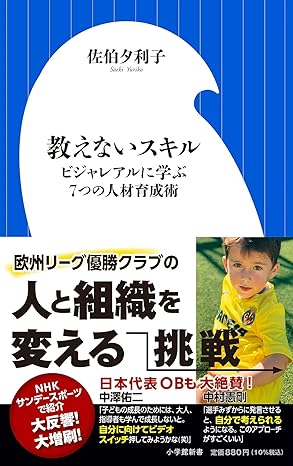

本書は、スペイン1部リーグのクラブであり、選手育成の評価が高いビジャレアルでの育成改革を紹介した本です。

従来の指導者から選手への一方通行な指導ではなく、選手に気づきや学びの機会を提供する方法を紹介しています。

具体的な指導法が書いてあると思って読み始めましたので、抽象的とも言えるマインドの手法で面食らいました。

しかし、自律的に判断する人材を育てる方法として非常に勉強になりました。

主題はサッカーの育成ですが、ビジネスパーソンの発展例もあって、自己啓発本としての側面もあり、今日から変わることができる一冊です。

購入の理由

定期的に書店のサッカーコーナーに、どんな本が置かれているのか?(=どんな本が発売されているのか?)を見に行っています。

その際に、見かけたのが本書でした。

本書のタイトル、『教えないスキル』に、とても興味をひかれました。

副題の『ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術』を読んで、育成の本だとは理解できました。

しかしパッと見、教えないスキルの意味がイメージできませんでした。

一方で、スペインの育成は評価が高く、関連書籍が何冊も出ており、勉強になるだろうと考えていました。

本書の対象読者

サッカーの本ではあるものの、サッカー用語は多くないです。

新書であることが、その理由かもしれません。

新書は専門書に比べると、広い読者層を想定しているため、一般的なサッカー用語を使っているのでしょう。

そのため、読者の前提知識は必要ないと思います。

また、本書はサッカーの育成方法をテーマにしていますが、多くの環境に適用できます。

子育て中の親の立場、サッカーに限らない指導者の立場、ビジネスパーソンの立場…

読み手が、それぞれの生活の中で使える考え方を分かりやすく紹介している本だと思います。

そこに新書で発刊している意味があるのでしょう。

さらに非常に読みやすい文章ですので、誰もが学びを得られる本だと思います。

類書

本書は立ち位置を決めるのが難しいです。

先程も書いたように、読み手それぞれに得られる示唆があります。

まず、当たり前ですが、サッカーの育成の本です。

この観点では、ジェフ千葉の下部組織で指導をされた池上さんの本が参考になります。

小学生年代を指導するときの考え方が面白いです。

また、本書はサッカーを題材にした自己啓発本とも言えます。

例えば高校の指導者を題材にした本であれば、育成哲学やリーダー論が書かれています。

そのため、同じ自己啓発本であるとも言え、指導者それぞれの考え方があり、とても面白いジャンルです。

個人的には、興国高校で指導されている内野さんの本が、新しい育成の考え方が多く面白かったです。

さらに本書は、ビジャレアルの育成を通じて、日本サッカーの育成を考える本でもあります。

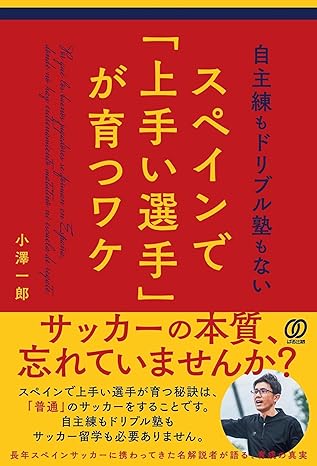

この観点では、同じスペインで指導経験のある小澤さんの本が、小学生年代の事例を取り扱っていて参考になります。

本書をどの立ち位置に置くか?で、類書が変わってくると感じました。

今回紹介した本は専門書であるため、本書に比べるとサッカー用語が多いです。

ポイント1:教えないスキルとは何?

タイトル『教えないスキル』と聞いて、どんなイメージをしますか?

本書を読む前に、私はいくつか予想していました。

- (門外不出の)教え(られ)ないスキル

- (放任主義として、あえて)教えないスキル

- (考えさせるために答えを)教えないスキル

結果的には、3つ目の考え方でした。

本書は、いたるところで「教えないスキル」を定義しているように感じました。

その中で、最も納得感のあった文を紹介します。

考える癖をつけることに重きを置き、考える余白をつくってあげる。

一方的なコーチングをせず、問いをつくることにこころを砕く。

選手たちが「学びたい」と自然に意欲がわくような環境を整備する。

これらを「教えないスキル」としていました。

別の見方をすると、(指示をしたくなる指導者が手取り足取り)教えないスキルとも言えます。

先程、紹介した類書を含めても、選手(子どもや部下)に考えさせることは良いこととされています。

言わば、日本社会の課題です。

育成に限らず、トップチームでも、同様の考え方を紹介します。

あくまで理想なのですが、選手たちが自分たちで戦況を見極めて、自分たちで解決法を探って、ピッチの中で自分たちで解決する。監督の存在がピッチから消えて、選手の力だけで勝てるのであれば、それが一番だと思います。

しかし、常に「教えないことが」正解なのでしょうか?とも思いました。

それは時と場合によるのかもしれません。

先程も紹介した興国高校の本では、次のように紹介されています。

1つ目が「選手を悠長に育成している時間がないこと」。(中略)バックボーンの違う選手を、高校3年生になるまでの2年間である程度のレベルに引き上げるためには、悠長に選手に判断をさせている時間はないんです。 そのため、状況に即したプレーをすること、良い判断をすること、プレーに責任を持つことに関しては、試合中にもとことん言ってやらせて、3年生になったときに、いままで身につけてきたものを出してみろという形にしています。

他の箇所では考えさせることが良いと書かれていますので、理想は考える時間を与えながら育成することだと思います。

しかし、「高校といった限られた時間で選手を育てる場合は、はめ込みの指導になってしまう時期もある」という意見です。

私は、立場や環境が変われば、正解が変わると思います。

そのため、指導者(大人)が「選手(子ども)のために何が最も有効か?」で選択する責任があるのだと痛感しました。

本書は、ビジャレアルというクラブチームで、3歳のコースから、大人のトップチームまで長期間の育成が可能です。

そのため、じっくり考える時間を提供することができます。

ポイント2:今から使えるコミュニケーションスキル

子育て中の親の立場、サッカーに限らない指導者の立場、ビジネスパーソンの立場など…読み手の生活の中で使える考え方だと紹介しました。

私はサッカーのことを知りたいという目的の他に、ビジネスパーソンの立場で読んでいました。

「人材育成」にスポットが当たっていますが、人材育成は、チームビルディングの一部だと思います。

チームである部署、会社で、どのように振る舞うのが良いのか?に対する答えがあり、とても勉強になりました。

チームの雰囲気への示唆として、本書から引用します。

何を言ってもダメ出しをされる環境では、人は心のシャッターを下ろし何も意見しなくなります。そうではなく、「何を言っても、何をやっても、受け入れてもらえる」安心安全な環境でこそ、選手たちは成長できるのです。

様々なビジネス書を始め、従業員アンケートの質問にも書かれている「心理的安全性」です。

「心理的安全性(psychological safety)」とは、組織のなかで自分の考えや気持ちを、誰に対しても安心して発言できる状態を表す度合いのことです。組織行動学の専門家として知られるエイミー・C・エドモンドソンが1999年に提唱した心理学用語で、「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態」と定義されています。

使われる文脈としては、本書と同様に、指導者(上司)が心理的安全性の高い環境(職場)を作ることが多いです。

ただ、チームの雰囲気に関わることであれば、チームメンバーとしても、他のメンバーを尊重し、良い環境を作るべきだと考えています。

これは、ビジネスに限らず、すべてのチーム・組織に言えることでしょう。

サッカーの本を読んでいて、こういった考え方に出会うとは思っていなかっただけに、本書への信頼感が増しました。

また、教えないスキルとして引用した以下の2つは、コミュニケーションスキルです。

考える癖をつけることに重きを置き、考える余白をつくってあげる。

一方的なコーチングをせず、問いをつくることにこころを砕く。

つまり、サッカーの育成現場では指導者が選手に、ビジネスの現場では上司が部下にどのようにコミュニケーションをとるか?です。

本書では、具体的なコミュニケーション方法が多く、今から使えるものが多いと感じました。

なかでも面白いと感じたものを紹介します。

コミュニケーションスキルのひとつである「サンドイッチ話法」は、本題の前後をポジティブなフレーズで挟むもの。

「相手の良いところを伝える」

↓

「相手にとって聞きたくないかもしれない改善点などを伝える」(本題)

↓

「それに対する期待を伝える」

こんな論法です。

引用したこの文の後に、実際の使用例があり、「確かに伝え方で変わるよな」と実感しました。

「サンドイッチ話法」は、上司と部下でなくても使えると思いました。

チームメンバーはバックボーンが異なる他人です。

そのため、意見の相違は必ず起こります。

意見の相違があるときに、自分も意見を伝える前と後に、ポジティブなメッセージを加えることで、円滑なコミュニケーションが図れそうです。

ポイント3:認知を大切にするスペイン

本書の後半には、ビジャレアルが大事にする選手の能力について書かれていました。

この認知力を選手がより養えるよう、私たちは指導改革をしました。体が大きい、強い、速いといった要素よりも、試合中の不確定要素をどうとらえ、考え、判断し、選択したか。脳の動き、作業の精度を高めることを選手に求めます。

日本サッカーとして、スペインサッカーを参考にする流れが強いかと思います。

その理由のひとつが、体格的に近いことです。

そしてスペインのクラブであるビジャレアルは、身体能力よりプレー選択を重視しているようです。

プレー選択を重視する考え方は、他の本でも紹介されていました。

先程、紹介した小澤さんの本を引用します。

最初のペルセプシオン[認知]とは、周囲に目を配って敵味方、スペースなどの周辺状況を把握することです。その次のアナリシス[分析]は、認知した状況を自分なりに分析することです。次のディシシオン[決定]は、分析した状況を踏まえて、「右にトラップしよう」「左にドリブルしよう」「ワンタッチではがそう」とプレーの選択を決めることです。そして最後のエへクシオン[実行]が、実際に行うプレーになります。(中略)スペインには「認知」「分析」「決定」の能力が高く、「サッカーを上手くプレーする選手」という意味での上手い選手がたくさんいます。

つまり本書から引用した、「どうとらえ」は「認知」、「考え」は「分析」、「判断し、選択」は「決定」に、それぞれ対応しています。

スペインの育成を題材にした2冊から、同じプレーモデルが出てくるのは驚きでした。

プレーモデルでは、最後に「実行」がありますが、スペインの指導で重視しているのは、「認知」、「分析」、「決定」であり、この部分でパフォーマンスが出せる選手が、「サッカーをよく知っている上手い選手」になるのだと実感しました。

では日本サッカーはどう育成するのか?になると、明確なブレークスルーがあるようには感じません。

どうしても「実行」であるボールスキルが評価される傾向が強いため、試合の流れを読む選手への評価が低いのではないかと思います。

選手を取り巻く大人が、良い「認知」を認める環境を作る必要があるのではないでしょうか?

yas-miki(@yas-miki)