本書は、Jリーグクラブで監督を務めた松田浩さんによるディフェンスの解説本です。

筆者の前書である『サッカー守備戦術の教科書〜超ゾーンディフェンス論〜』のエッセンスを絞ってゾーンディフェンスを解説しています。

4-4-2でゾーンディフェンスを組むときの選手同士の適正な距離はありますか?

プレッシングはいつスタートすればいいのですか?

といった質問に答えながら、ゾーンディフェンスを解説しています。

「はじめに」に記載された文を引用します。

正しい守備手法を習得したいという高まる欲求に対して、 ゾーンディフェンスの考え方をより平易にまとめた第二弾となる書籍をここにお届けします。

取り掛かりやすいレベルの本にすることで、より多くの人にゾーンディフェンスを紹介したいという位置づけの本です。

なんとなく分かっているはずのゾーンディフェンスって何だっけ?を整理できます。

Contents

購入の理由

筆者の前書である『サッカー守備戦術の教科書〜超ゾーンディフェンス論〜』を読んでいました。

発売された2015年では、ディフェンスに主眼を置いた本は少なかったかと記憶しています。

ゾーンディフェンスという言葉は知っていても、選手がどう動くのか?は説明できません。

それくらいの知識で読み始めて、とても面白く、勉強になりました。

今でも戦術分野の名著だと思います。

名著を書いた筆者の本なので購入しました。

また、湘南ベルマーレや京都サンガで監督をしている曺貴裁さんの著書を引用します。

ピッチに立てないくやしさやストレスはあったが、神戸での2年間は充実感の方が大きかった。ラインコントロールや微妙なポジショニングなどを駆使して、自分たちで主導権を握りながらディフェンスする楽しさを、バクスター監督から教わったからだ。

また筆者がゾーンディフェンスを理解したのは、同じバクスター監督だったとしています。

サッカーの超専門家とも言えるJリーグクラブの監督の頭の中を覗いてみたい、という思いもありました。

対象読者

先程も書きましたが、本書の位置づけとしては、より分かりやすく、簡潔にゾーンディフェンスを説明した本です。

そのため、前書より情報は少ないと感じました。

より分かりやすくとは書きましたが、サッカーのゾーンディフェンスに特化した本です。

そのため、サッカーの知識は必要です。

サイドハーフ、ボランチ、シャドー、ウイングバックといったポジション、セカンドボールやファーストディフェンダーといったサッカー用語は、説明なく登場します。

また最終ラインと書いていたり、DFラインと書いていたりするので、読者は、ほぼ同じ意味という理解がある前提です。

サッカーのディフェンスを、映像無し、少しの画像と大量の文章で説明しています。

4-4-2のどこを扱っているのか?マンツーマンディフェンスの違いは何なのか?を頭で描かないと、迷子になります。

サッカーの基本的な知識は必要ですが、指導者はもちろん、観戦力を身につけたいサッカーファンにも刺さる内容です。

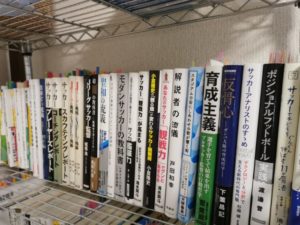

類書

4-4-2のゾーンディフェンスが題材ですので、類書はないと言えます。

そして本書を読んで、詳しく知りたいとなれば、前書である『サッカー守備戦術の教科書〜超ゾーンディフェンス論〜』がおすすめです。

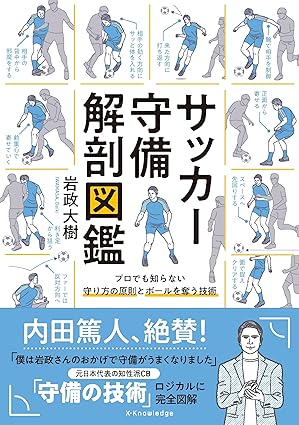

守備戦術という意味では、岩政大樹さんの『サッカー守備解剖図鑑』、坪井健太郎さんの『サッカー 新しい守備の教科書 優れた戦術は攻撃を無力化させる』といった本が類書に挙げられます。

これらの本は守備全般を扱っているのに対して、本書はフォーメーションを4-4-2と限定している点が大きな違いです。

ポイント1:マンツーマンディフェンスの呪縛

私がサッカーをしてた20~30年前は、マンツーマンディフェンスの方が馴染みがありました。

試合が始まると、誰をマークするのか?を決めていた記憶があります。

マンツーマンディフェンスの頭で読むと、カルチャーショックを感じることが多いです。

本書の図を描きかえたのが次の図です。

青4番のセンターバックがボールを持っていて、青5番のサイドバックがオーバーラップを仕掛けています。

守備側の赤は、赤10番のフォワードがプレッシャーをかけ始めています。

このとき、赤8番のサイドハーフはどう動くべきでしょうか?

マンツーマンに馴染みがある私は、青5番のサイドバックについていくべきだと思っています。

しかし、本書では、自陣に戻ることなく、グラウンダーのパスコースを消す位置に立つのが正解としています。

サイドバックがサイドハーフの選手を下げて数的な安心感を手に入れようとするのはマンツーマンディフェンスそのもの。

ゾーンディフェンスが主流で「ゾーンディフェンスとは人につかない」と理解しているつもりでした。

しかし、まだまだマンツーマンディフェンスの呪縛から解き放たれていないなと痛感しました。

そして、マンツーマンディフェンスの基本とも言える1対1の球際についても言及されています。

サッカーの試合ではボール周辺の1対1の局面は頻繁にあるので、どこでも、どの国でもボールを奪うことが強く巧い選手は重宝されるのは当然のことです。

組織的に守るゾーンディフェンスとは言っても、結局はボールを守る・奪うは個人の力になってしまうという重要な事実として残ります。

ハリルホジッチさんが日本代表監督に就任してから「デュエル」が強調されたのは、こうした理由があるのだと感じました。

その他にも、サイドハーフがプレッシングのトリガーになる条件やゴール前のクロス対応など、観戦力が上がるような説明ばかりです。

ポイント2:ゾーンディフェンスは個の力が劣っていても守れるが、気持ちは必要

先程、ゾーンディフェンスとは言っても、個人でボールを奪う力は必要と紹介しました。

では、1対1の球際で勝つにはどうするのか?

本書の質問2は、「球際で負けてしまいます。どうすればいいでしょうか。」です。

この質問に対する回答が非常に面白いです。

気持ちの強さがないと。球際をモノにすることはできません。絶対にこのボールを奪い切るんだ!という気持ちの強さがあれば、どこにボールがこぼれて来るか、相手選手との距離 関係、という予測も早くなるものです。

まず気持ちの強さがあり、そこにフィジカルの強さや経験が加われば鬼に金棒でしょう。

数的優位を作って組織的に守れることがゾーンディフェンスの特長として、ゾーンディフェンスを推すのが本書です。

しかし、個の力やフィジカル、気持ち(メンタル)といったマンツーマンディフェンス時代の要素が重要だと解説しています。

本書で松田さんと対談をしている岩政大樹さんの著書でも、同様の言及があります。

球際の勝負ではまず、大前提として、「相手に負けない!」「絶対に勝つ!」という気持ちが絶対的に必要です。

センターバックとして、球際の勝負を生きてきたレジェンドの言葉には重みがあります。

気持ち、メンタル、根性…これらの言葉は、捨てるべきという流れかと思います。

そうではなく、「メンタルが強いのはディフェンスのベースで、今も、これからも変わることがない」という理由を、組織的なサッカーの代表とも言えるゾーンディフェンスの本で発見するのは意外でした。

ポイント3:ボールへアタックする考え方

クロス対応として、チームでのフォーメーション、つまり個人でのポジショニングに関しての解説がありました。

その解説も面白かったのですが、クロス対応での気持ちや考え方についての言及がありました。

大事なことは、相手ではなく、一個のボールに集中することです。そしてその場で待たずに、前の選手の頭上を越えるボールは自分が行くんだ、という前へアタックする気持ちを持つことです。

この言葉自体は、先程の球際の話、ひいてはセカンドボールにも共通する考え方だと感じました。

同じクロス対応をゴールキーパーの立場で語った一節が、他の本にあります。

クロスに対するアクションを起こすとき、私はいちばん大事にしているポイントがあります。それは早くボールに触る意識、つまりボールにアタックすることです。その重要性はゴールディフェンスに限らず、スペース ディフェンスでも同様です。

この本では、クロス対応に限らず、ゴールキーパーはボールにアタックする意識を持つことを推奨しています。

私はゴールキーパーをやったことがないので、ボールにアタックする意識が新しい考え方なのか?昔からある考え方なのか?分かりません。

しかし少なくとも現代のゴールキーパーには必須の考え方という解説です。

また、コーナーキックのディフェンスもクロス対応と言えるでしょう。

セットプレーの専門書でも、ボールにアタックする意識について言及されています。

個人戦術上のポイントは、ボールに対して棒立ちの状態で臨むのではなく、前方に向かって動きながらボールにアタックすること。

主張は、本書と同様であり、コーナーキックをゾーンで守る場合に適用しています。

マンツーマンでマークする相手のいない状態で、クロスからゴールを守るというシーンは共通しています。

その状況を解説している複数の本で、同じ「ボールにアタックする意識」という言葉が使われていることが面白いです。

選手に伝わりやすい言葉として、有用なのかな?と思いました。

yas-miki(@yasmikifootball)